5 クモの糸

1(1)-(3) p36

1

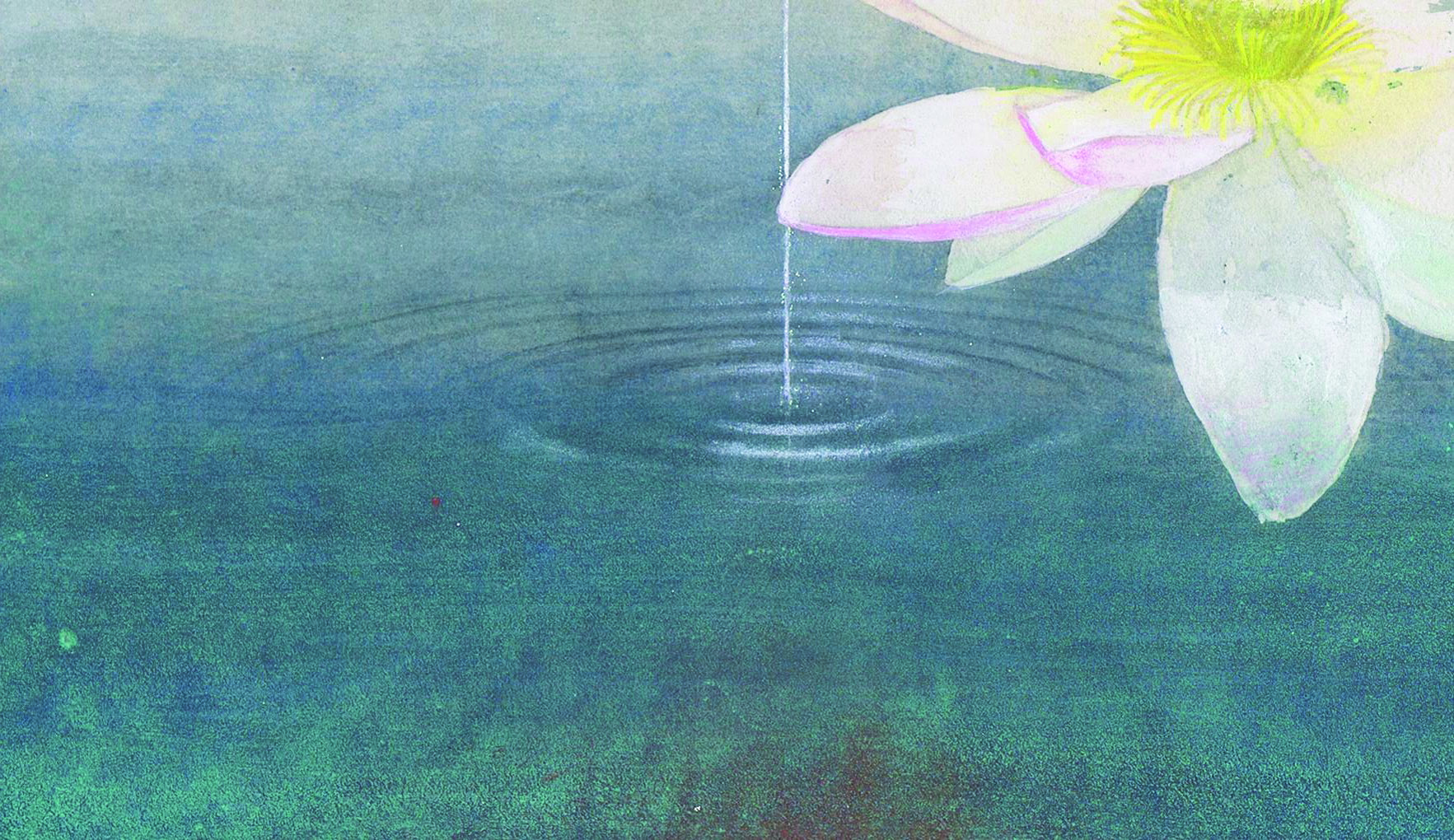

(1) ある 日の ことで ございます。お釈迦様は 極楽の 蓮池の ふちを、ひとりで ぶらぶら お歩きに なっていらっしゃいました。

池の 中に 咲いている 蓮の 花は、みんな 玉のように まっ白で その まん中に ある 金色の ずいからは、なんとも いえない よい 匂いが たえ間なく あたりへ あふれております。極楽は ちょうど 朝なので ございましょう。

(2) やがて お釈迦様は その 池の ふちに おたたずみに なって、水の 面を おおっている 蓮の 葉の 間から、ふと 下の 様子を ご覧に なりました。

この 極楽の 蓮池の 下は、ちょうど 地獄の 底に あたっておりますから、水晶のような 水を すき通して、三途の 川や 針の 山の 景色が、ちょうど のぞき眼鏡を 見るように、はっきりと 見えるので ございます。

(3) すると その 地獄の 底に、犍陀多と いう 男が 一人、他の 罪人と 一緒に うごめいている 姿が、お目に とまりました。

この 犍陀多と いう 男は、人を 殺したり 家に 火を つけたり、いろいろ 悪事を はたらいた 大どろぼうで ございますが、それでも たった一つ、よい ことを いたした 覚えが ございます。

と 申しますのは、ある 時 この 男が 深い 林の 中を 通りますと、小さな クモが 一匹、道ばたを はっていくのが 見えました。そこで 犍陀多は 早速 足を 上げて、踏み殺そうと いたしましたが、「いや、いや、これも 小さいながら、命の ある ものに ちがいない。その 命を むやみに とると いう ことは、いくら なんでも かわいそうだ。」と、こう 急に 思い返して、とうとう その クモを 殺さずに 助けてやったからで ございます。

1(4)-2(1) p38

(4) お釈迦様は 地獄の 様子を ご覧に なりながら、この 犍陀多には クモを 助けた ことが あるのを お思い出しに なりました。

そう して それだけの よい ことを した 報いには、できるなら、この 男を 地獄から 救い出してやろうと お考えに なりました。

幸い、そばを みますと、翡翆のような 色を した 蓮の 葉の 上に、極楽の クモが 一匹、美しい 銀色の 糸を かけております。

お釈迦様は その クモの 糸を そっと お手に お取りに なって、玉のような 白蓮の 間から はるか 下に ある 地獄の 底へ、まっすぐに それを お下ろしなさいました。

2

(1) こちらは 地獄の 底の 血の 池で、他の 罪人と 一緒に、浮いたり 沈んだり していた 犍陀多で ございます。なにしろ どちらを 見ても、まっ暗で、たまに その 暗闇から ぼんやり 浮き上がっている ものが あると 思いますと、それは 恐ろしい 針の 山の 針が 光るので ございますから、 その 心細さと いったら ございません。その うえ あたりは 墓の 中のように しんと 静まり返って、たまに 聞こえる ものと いっては、ただ 罪人が つく かすかな ため息ばかりで ございます。

これは ここへ 落ちてくる ほどの 人間は、もう さまざまな 地獄の 責め苦に 疲れはてて、泣き声を 出す 力さえ なくなっているので ございましょう。ですから さすが 大どろぼうの 犍陀多も、やはり 血の 池の 血に むせびながら、まるで 死にかかった 蛙のように、ただ もがいてばかり おりました。

2(2)-(3) p40

(2) ところが ある 時の ことで ございます。なにげなく 犍陀多が 頭を 上げて、 血の 池の 空を 眺めますと、その ひっそりと した 闇の 中を、遠い 遠い 天上から、銀色の クモの 糸が、まるで 人目に かかるのを 恐れるように、一筋 細く 光りながら、するすると 自分の 上へ たれてまいるでは ございませんか。犍陀多は これを 見ると、思わず 手を 打って 喜びました。

この 糸に すがりついて、どこまでも 上っていけば、きっと 地獄から 抜け出せるのに 相違 ございません。

いや、うまく いくと、極楽へ 入る ことさえも できましょう。そう すれば、もう 針の 山へ 追い上げられる ことも なくなれば、血の 池に、沈められる ことも あるはずは ございません。

(3) こう 思いましたから 犍陀多は、早速 その クモの 糸を 両手で しっかりと つかみながら、一生懸命に 上へ 上へと たぐり 上り始めました。もとより 大どろぼうの ことで ございますから、こう いう ことには 昔から、なれきっているので ございます。

しかし 地獄と 極楽との 間は、何万里と なく ございますから、いくら あせってみた ところで、容易に 上へは 出られません。

やや しばらく 上る うちに、とうとう 犍陀多も くたびれて、もう 一たぐりも 上の 方へは 上れなくなってしまいました。

そこで 仕方が ございませんから、まず 一休み 休む つもりで、糸の 中途に ぶら下がりながら、はるかに 目の 下を 見下ろしました。

2(4) p42

(4) すると、一生懸命に 上った かいが あって、さっきまで 自分が いた 血の 池は、今では もう 闇の 底に いつの 間にか 隠れております。それから あの ぼんやり 光っている 恐ろしい 針の 山も、足の 下に なってしまいました。

この ぶんで 上っていけば、地獄から 抜け出すのも、存外 わけが ないかも しれません。犍陀多は 両手を クモの 糸に からみながら、ここへ 来てから 何年にも 出した ことの ない 声で、「しめた。しめた。」と 笑いました。

ところが ふと 気が つきますと、クモの 糸の 下の 方には、数かぎりも ない 罪人たちが、自分の 上った 後を つけて、まるで アリの 行列のように、やはり 上へ 上へ 一心に よじ上ってくるでは ございませんか。

犍陀多は これを 見ると、驚いたのと 恐ろしいのとで、しばらくは ただ、大きな 口を 開いたまま、目ばかり 動かしておりました。

自分 一人でさえ 切れそうな、この 細い クモの 糸が、どうして あれだけの 人数の 重みに たえる ことが できましょう。

もし、万一 途中で 切れたと いたしましたら、せっかく ここまで 上ってきた この かんじんな 自分までも、もとの 地獄へ 逆落としに 落ちてしまわなければなりません。そんな ことが あったら、大変で ございます。

が、そう いう うちにも、罪人たちは 何百と なく 何千と なく、まっ暗な 血の 池の 底から、うようよと はい上がって、細く 光っている クモの 糸を、一列に なりながら、せっせと 上ってまいります。

今の うちに どうか しなければ、糸は まん中から 二つに 切れて、落ちてしまうのに ちがい ありません。

そこで 犍陀多は 大きな 声を 出して、「こら、罪人ども。この クモの 糸は 俺の ものだぞ。おまえたちは いったい 誰に 聞いて、上ってきた。下りろ。下りろ。」と わめきました。

2(5)-3(2) p44

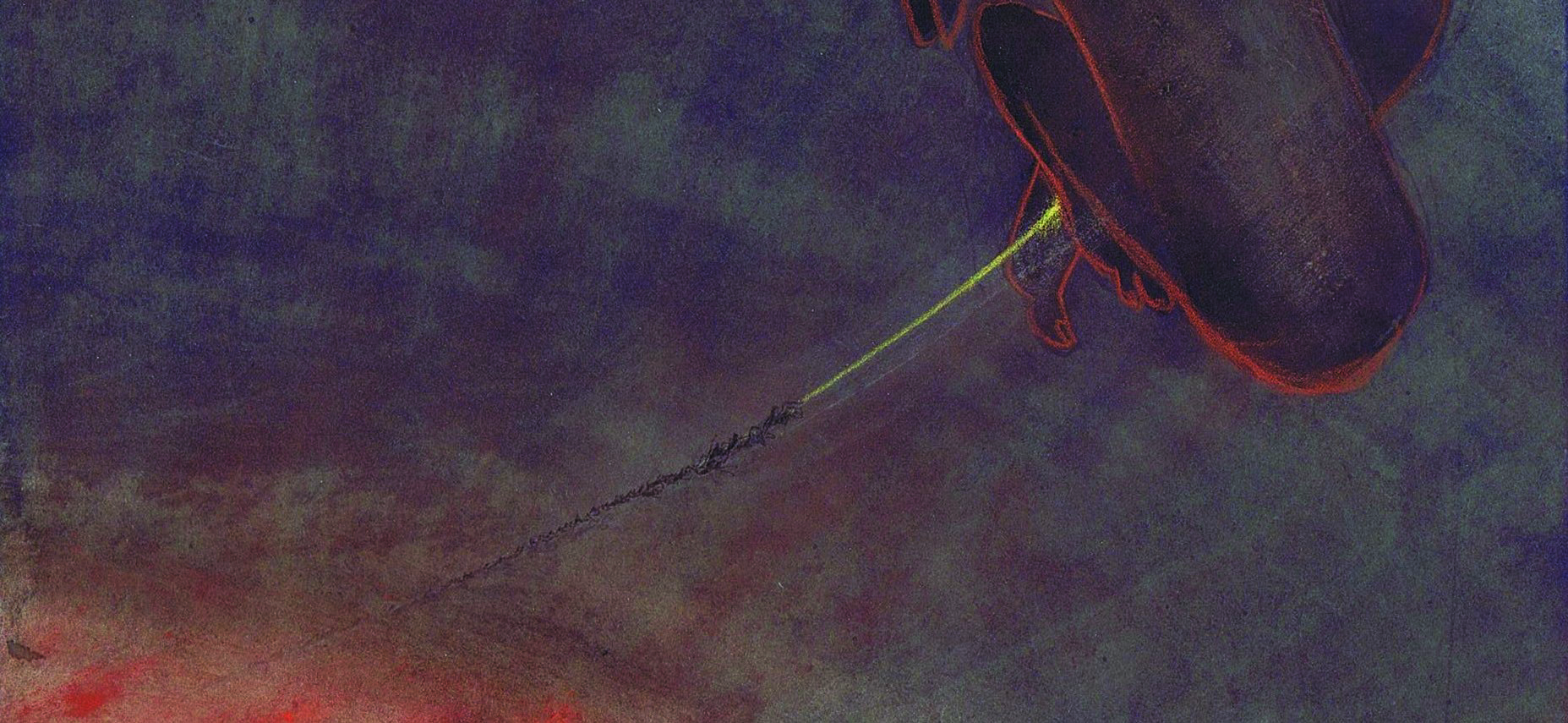

(5) その とたんで ございます。今まで なんとも なかった クモの 糸が、急に 犍陀多の ぶら下がっている 所から、ぶつりと 音を たてて 切れました。

ですから 犍陀多も たまりません。あっと いう まも なく 風を 切って、こまのように くるくると 回りながら、みるみる うちに 闇の 底へ、まっ逆さまに 落ちてしまいました。

あとには ただ 極楽の クモの 糸が、きらきらと 細く 光りながら、月も 星も ない 空の 中途に、短く たれているばかりで ございます。

3

(1) お釈迦様は 極楽の 蓮池の 縁に 立って、この 一部始終を じっと 見ていらっしゃいましたが、やがて 犍陀多が 血の 池の 底へ 石のように 沈んでしまいますと、悲しそうな お顔を なさりながら、また ぶらぶら お歩きに なり始めました。自分ばかり 地獄から 抜け出そうと する、犍陀多の 無慈悲な 心が、そう して その 心 相当な 罰を 受けて、もとの 地獄へ 落ちてしまったのが、お釈迦様の お目から 見ると、あさましく おぼしめされたので ございましょう。

(2) しかし、極楽の 蓮池の 蓮は、少しも そんな ことには 頓着いたしません。その 玉のような 白い 花は、お釈迦さまの おみ足の 回りに、ゆらゆら うてなを 動かして、その まん中に ある 金色の ずいからは、なんとも いえない よい 匂いが 絶え間 なく 辺りへ あふれております。極楽も もう 昼に 近くなったので ございましょう。

奥付

5 クモの糸

『日本の童話』 全7話 第5話 クモの糸 (日本語) 準拠

作 芥川 龍之介

絵 吉田 圭一郎

朗読 森 秋子

制作 NPO法人 地球ことば村・世界言語博物館

2021.2.8