言 語 の 起 源(『言語の事典』中島平三編 朝倉書房 2005)

[目標]

ヒトは,おそらくアフリカを出る前に,言語を使う能力を手にいれた.彼らはすでに喉を使って信号を送る方法を知っていたが,次第に図像を用いて認知の対象をカテゴリー化することを学んだ.そしておそらくそれと同時に次いで特定の音声に特定の概念を結びつけた.言語記号を作り出したのである.この知恵は脳を進化させて,そこに幼い普遍文法を成立させた.

普遍文法は遺伝的に継承されて,次第に精密になり,ヒトの集団がたどり着いた地域の生態的特性に適応してさまざまな個別言語を生んでいった.個別言語は互いに接触し合いながら,盛衰や統合を繰り返して,ヒトの心と脳との共進化に貢献した.

ヒトは,種に共通の認知モデルに従いながらも、それぞれの集団の生態的な時空環境に適応した単語を作り,それらを単純な伝達に使っていたが,次第に単語に文法的な標識をつけて階層的カテゴリーから成る記号のシステムを作るようになった.こうして出来た文法はさまざまな形式を生んだが,どの形 式を選ぶかは,生態的環境のためというよりは,むしろ母語話者の集団がもつ数学的趣向に従て特定の文法形式を好んだためだったのだろう.

ヒトの言語は,おそらく七万年より前に,ヒトの心に普遍文法が創造されたときに成立した.それは言語記号を形成できるという知的能力を生得化することによって生じたのである.その仕組みは心と脳の共進化によって、より豊かになり,絶えずさまざまな個別言語を生んできた. 将来,学際的協力が進めば,言語の成立の時点での普遍文法と今日のわれわれの普遍文法の初期状態との間にどのような違いがあるかを理論的に推論することは不可能でないかもしれない.

<研究小史>

人間の言語の発生やその多様性,個別の言語の起源や特別な単語の語源等については,古来さまざまな伝承があり,思弁的な論議も多くあった.しかし人間言語の起源に関して本格的な論議が行なわれたのはデカルト(René Decartes, 1596-1650)以降である.デカルトの提起した第一の論点は「心身問題」であり,その解決が「ゴギト」,つまり人間の理性の先在であった.次いでルソー(Jean-Jacques Rouseau, 1712-1778)が,言語と理性とはどちらが先在するかという第二の論点を提起した.これらの問題に観念論的な解答を試みたのがヘルダー(Johann Gottfried von Herder, 1744-1803)であった.しかしそれは全ての問題を「反省」,「理性」.「悟性」などの観念へ収斂させたに過ぎなかった.その後,言語の形式構造とその民族的な性格に関する問題が提起された.フンボルト(Karl Wilhelm, Freiherr von Humboldt, 1767-1835)は,言語がその母語話者に固有の内部言語形式と外部言語形式の結合体であること,両形式に固有の母語的特性が存在すると主張した.言語の類型と個別言語に関する問題が科学的定式化を得たのである.次いで,言語の生物学的側面に関する問題が提起された.次いで、言語の生物的側面に関する問題が提起された。ダーウィン(Charles Robert Darwin, 1809-1882)は,動物のさまざまな情報伝達手段には種の進化に伴った程度の差があるだけで,本質的な差異はない,人間の言語は音的単位の結合(articulation)を利用することによって今日の進化をもたらしたと考えた.しかし19世紀後半のヨーロッパにおいては,とりわけ比較言語学が言語研究の中心であると考えられたので,当時まだ実証性を伴わない言語の発生に関する論議はタブーとされることになった.1865年パリ言語学会(Societé de Linguistique de Paris)は会則第二条に「言語起源論と普遍言語の創造に関する論文は受けつけない」という規定を盛り込んだのである.それ以降,これらの問題は言語学の専門分野では事実上公的に論じられることはなかった.

状況が決定的に変わったのは,その後ほぼ一世紀を経てチョムスキー(Noam Chomsky, 1928-)が普遍文法の理念を提起してからである.1975年にニューヨーク科学アカデミーが「言語の発生と進化」と題する学際的なシンポジウムを開催したことは象徴的である.以来,認知諸科学や脳科学の発展によって心と脳の研究が長足の進歩を遂げた.さらにこの研究は,先史人類学・考古学の新しい知見によって,ヒトとその知性の進化の問題と結びつけられるにいたった.こうして今日では人間の言語の発生に関わる問題が諸科学の総合的課題として意味を持ちうることになった.まさに「言語起源論の新展開」(坂本百大, 1928-)が始まったのである.

◎ヒトの言語 −三つの前提−

言語の発生について考えるために次の三点を前提する:

★人間言語の特性

言語はヒトの主要な情報伝達用具である.それは,言語記号を用いてコト・モノの意味と自分の心とを伝達するという特性をもつ.言語記号は二重に分節(articulate<lat. articulus結合)された音声連続によって構成される.すなわち,個別言語はそれぞれ固有な音素の目録をもち,音素は個別言語ごとの規則に従って結合して,意味を持つ最小の単位である形態素を構成する.形態素は,それだけで一つで語であったり,他の形態素と結合してはじめて語を作ることもある.語が元になって統語的な文が作られる.ヒトは語や文を用いて情報を伝達する.そのような伝達形式は発話と呼ばれる.つまり、二重分節(double articulation)によって音と意味とを結合した記号を作り,記号の結合操作によって情報伝達を行うことが,人間の言語を他の生物の情報伝達手段と区別する基本的特性である.

★言語のヒト固有性

言語はヒト科新人(ホモ・サピエンス・サピエンス)に固有である.ヒト科旧人や他の古人類が上のような特性をもつ情報伝達手段を使っていたという証拠はまだ見つかっていない.また霊長類のなかでこのような言語を自ら作り上げた種も見つかっていない.霊長類がヒトの言語を習得するのは,教え込みの結果であって,その結果が遺伝子情報として継承されたという証拠はまだない.他の生物はそれぞれにさまざまな情報伝達手段を持ち,なかには高度に発達した技術を伴うものもある.しかしいずれも,音声の二重分節を用いた記号を使った伝達行為であるという証拠はない.すなわち他の種の情報伝達手段と人間言語との違いは程度の差ではなく,質の差であり,この特性をもった言語の使用は,ヒトの固有な進化の結果である.

★普遍文法と個別言語

ヒトの言語は,20万年に及ぶといわれる新人の歴史のどこかで創造された.しかしそれが何時,何処で,どのように創造されたかを具体的に提示することは今のところ不可能である.可能なのは,諸科学の総合的な知見からヒトの言語の創造過程をシミュレートしてみるだけである.このシミュレーションは三つの分野に及ぶ.第一の分野は,ヒトが何時,何処で,どのように生得的な言語使用能力を獲得したかを問うことである.この問は主に脳科学や先史人類学の課題である.第二は,新人の拡散の過程においてさまざまな個別言語が何時,何処で,どのように生まれ,どのような歴史を歩んだかを問うことである.この問は広い意味での言語の史的研究の課題である.第三は,生得的な言語使用能力とはどのようなものであるか,それが個別言語へ特定化されるメカニズムはどのようなものであるかを問うという課題である.これは、普遍文法と言語習得に関する研究の目標である.

生得的な言語使用能力は必ず個別言語に実現されなければならない.ヒトは言語を獲得して以来,絶えず何らかの個別言語を使っていた.個別言語の使用の能力は,フィードバックして,生得的な言語使用能力を次第に精密にしながら遺伝的に継承してきた.従って,新人初期の言語使用能力は今日の諸言語から推論される普遍文法よりもはるかに幼かったであろう.われわれの言語習得の初期状態は今日までのヒトの心の進化の結果である.

◎ 普遍文法の成立

★ 普遍文法とは

普遍文法(Universal Grammer)はヒトの言語に生得的に先在する原理と制約の体系である.この概念は,人間言語の本質に関する古典的論議や,とりわけ17世紀ヨーロッパでポール・ロアイヤル(Port-Royal)文法において論及されたが,その存在を明確に主張し,その研究を実行したのは,1960年以降のチョムスキーを代表とする国際的研究者集団であった.チョムスキーによれば,普遍文法とは,「人間の心が言語を獲得するに必要な基本的特性を定式化し記述する理論であり」(Chomsky 1988, p.149),またその研究対象を名指す.すなわち、普遍文法は,理性が人間の心を研究することである.従って普遍文法の研究には「自分の知識を自分が認識できるのは何故か」というプラトン(Plato, 427-347BC)の問題,「心の認識対象はモノか」というデカルトの「心身問題」や「コギト」論とが関わる.しかし人間の心は極めて特殊な生物的システムであって,心が心を見たり,記述したり,心が心自身を制御するという驚くべき性能をもっている.普遍文法はおそらくこの自己参照的な(self-reflexive)システム制御の働きを反映しているに違いない.

★ 普遍文法の初期状態

「心の理論が目指すところは、言語能力の初期状態S0の諸特性とそれぞれの到達しうる状態SLでを決定することである」(Chomsky 1986, p.38).ここで初期状態S0は心の言語的部分を構成する生物学的に所与の特性であり,種としてのヒトに固有で共通の原理の集積である.従って,初期状態S0が個別言語として実現するには,その原理の実現にあたって個別言語ごとに多くの制約が課される.この制約は個々の原理的規則に対するパラメ−タ,つまり,初期状態S0からSLにいたる媒介変数として働く.

初期状態S0は未確定な原理のモジュールである.生物の身体の形成にはアポトーシスといわれる操作が過剰生産された部分を整理して特定の器官を作り上げるが,普遍文法の原理も実現過程での整理を予定した未確定性を特徴とする.従って,普遍文法は極めて抽象的な定式化を受ける.それはちょうど脳科学においてニューロンのセル・アセンブリが臨機応変な可塑性をもつのに似ている.普遍文法では,原理の可塑的作動範囲が定式化される.

★ 初期状態の時間

ヒトの言語はヒトの心に普遍文法が成立したときに生まれた.しかしチョムスキーの主張する限りでは,普遍文法は歴史的発生についての詳細な論議はみられない。初期状態S0には歴史的時間の系が設定されていないからである.だがヒトの言語使用能力は新人の祖先がアフリカを出て以来,絶えず進化しつづけてきた.今日の人類のもつ言語使用能力は数万年前のそれに比べて,大きく違っているはずである.いま初期状態S0をヒトの歴史に投影して,今から七万年前の人間の集団がもった普遍文法の初期状態S0をS0(-70,000)と表わしてみよう.この初期状態は今日の言語習得条件に比べるとはるかにシンプルなものであったと思われる.これらの時代の人間の言語使用能力を具体的に定式化することは,今のところ不可能なので,それはもちろん今日の普遍文法の研究課題には入らない.しかしヒトの言語使用能力の発生と進化について考えるならば,歴史的時間の系が設定された初期状態S(t)について合理的な推論が行われて然るべきであり、その研究も私的言語研究の一課題であろう.

◎ 言語記号の形成

★言語記号

ヒトの言語は,ヒトが音声的言語記号を用いてコト・モノを相手に指し示すという行為を始めたときに成立した.言語記号は,二重分節による音声連続(シニフィアン)とそれが指し示す意味(シニフィエ)との結合であるが,どのような音がとのような意味を表わすかは,個別言語によって違い,ヒト全体にとって定まっていない.この言語の性質はソシュール(Ferdinand de Saussure, 1857-1913)によって言語記号の恣意性と呼ばれたものである.この恣意性は,言語記号を作る両要素の構成と結合が個別言語的であるというだけでなく,個別言語がさまざまな場所で並行して独立に成立したことを指し示すだけでなく、個別言語がさまざまな場所でばらばらに成立してことを示す.

★ 喉と脳と出会い

言語記号が作られるには,まず音声を選り分けて,音素の目録を作り,次いで特定の音素の結合体に特定のコト・モノの概念を引き当てなければならない.第一の契機は,ヒトが声を記号媒体として選んで,それを精製したという歴史的事実に遡る.まさに「喉と大脳との奇跡的出会い」(沢田充茂, 1988)が言語を生んだ.この出会いは,多くの哺乳類が声帯を信号発生に利用しているように,ヒト科の生物も言語記号を作り上げる以前から喉を信号のために利用し続けてきた結果であった.呼びかけ,叫び,警告などの音声による信号を言語記号の成立の前に頻繁に使っていたことが言語記号形成のための不可欠な前適応の条件であった.しかもこれらの信号は,言語記号が作られて以降も使い続けられ,新しく作られた言語記号と混じり合い,言語記号の一部となって継承されてきた.今日の諸言語の文法のなかに間投詞と名づけられる発話単位や擬音語が多く含まれていることは,記号以前の音声信号を言語記号体系が取り込んだ名残であろう.

ヒトの言語は基本的に知的記号の操作として発生したが,言語が形成される前から,ヒトが心の表現として何らかの信号を用いてきた情的な要素,すなわち,好悪,意図,信念,推量などの心の様態も音声的に命名されて、記号体系のなかに組み入れられた,古典的言語起源論が好んだのは,言語の成立におけるこの前記号的部分であった.

★図像から意味へ

言語記号の第二の契機が成立するためには,まずコト・モノに関する概念があらかじめ出来ていなければならない.コト・モノの認識そのものにとって言語記号が必ずしも必要でないことはチンパージーの複雑な知的戦略実験で証明されているとおりである(松沢哲朗, 1991/2002).しかしヒトの認識活動の進化の過程では,コト・モノに関するカテゴリー化が前言語的に行われて後に言語記号形成のための概念が成立したと考えられる.もちろん,このカテゴリー化がヒトの進化過程のどこで現れたかを直接に知ることはできない.しかし先史人類学・考古学の発見の中には視覚的記号が多く含まれている.先人の残した絵には,写像,目印,符号、文様、図像などいくつかの種類があるが,これらはいずれもがカテゴリー化された概念を直接に表わす.ヒトの進化の歴史で絵が現れたのは,これまで今から35,000年前 のクロマニオン系新人の遺跡とされてきた.しかし最近,今から70,000年位前の遺跡である南アフリカ・ブロンボス洞窟から網目様の図像が発見されて話題をよんだ(赤澤威, 2002).一方、ネアンデルタール人を含む旧石器時代人類の遺跡からは図像が発見されていないので,ブロンボスの図像はいまのところ新人と思われる人類の最初の図像である.しかもそれは新人がアフリカを出る前の作品であることになろう.もしこの図像がカテゴリー化を受けた概念を表わすとすれば,ヒトの前言語的概念の形成はこの時代まで遡ると考えなければならない.そしてこの時期に前言語的概念と音声が結合したならば,それはもはや前言語的ではなく,言語記号の正規の要素,シニフィエになったと見なされる.だとすると,言語記号の成立は,一番早く見積もって,この時期まで遡ることになろう.ヒトはこの時期にすでに言語記号形成能力という特性を遺伝情報に書き込んでから,アフリカを出て,東西に拡散したのかもしれない.その後4万年を経て,クロマニヨン洞窟に絵画と共に多くの図像が残された頃,彼らの脳内にあったのはすでに高度に発達した普遍文法とそれによって作られた或る個別言語であったろう.

のクロマニオン系新人の遺跡とされてきた.しかし最近,今から70,000年位前の遺跡である南アフリカ・ブロンボス洞窟から網目様の図像が発見されて話題をよんだ(赤澤威, 2002).一方、ネアンデルタール人を含む旧石器時代人類の遺跡からは図像が発見されていないので,ブロンボスの図像はいまのところ新人と思われる人類の最初の図像である.しかもそれは新人がアフリカを出る前の作品であることになろう.もしこの図像がカテゴリー化を受けた概念を表わすとすれば,ヒトの前言語的概念の形成はこの時代まで遡ると考えなければならない.そしてこの時期に前言語的概念と音声が結合したならば,それはもはや前言語的ではなく,言語記号の正規の要素,シニフィエになったと見なされる.だとすると,言語記号の成立は,一番早く見積もって,この時期まで遡ることになろう.ヒトはこの時期にすでに言語記号形成能力という特性を遺伝情報に書き込んでから,アフリカを出て,東西に拡散したのかもしれない.その後4万年を経て,クロマニヨン洞窟に絵画と共に多くの図像が残された頃,彼らの脳内にあったのはすでに高度に発達した普遍文法とそれによって作られた或る個別言語であったろう.

★文法の成立

一組の言語記号が成立した後に,記号は刺激等価的な整備を受けて分類された.おそらくは,コトとモノ,生物・無生物などの表示にカテゴリー的な分類が行なわれたのであろう.語彙の内容の分類に続いて話し手と他者の行為を言い分けるなど,語彙の機能的差を表示する習慣が生まれた.上位カテゴリーの語彙に標識が付き,言語記号にカテゴリー分類が出来ると共に,語や形態素の結合と配列に一定の規則が出来ていったに相違ない.こうして言語記号のカテゴリー分類及びその結合と配列に関する規則をもった若い言語の文法が成立した.それはヒトの言語形成の歴史の早い時代に生まれたのであろう.文法形成の原理は脳の情報処理システムに取り込まれ,普遍文法の要素となり,新しいさまざまな個別文法の形成のための胚芽としての役割を担ったのだろう.

★文字の発生

図像の使用から言語記号の成立にいたった道はそう長くはなかったのではないだろうか.しかし文字が発明されたのは,はるかに後のことであった.文字は,今日知られている限りで,紀元前3,000年程度までしか遡ることができないからである.初期の表意文字は,図像と似ているとはいうものの,ヒトがそれを使用するまでには,長い時間が必要であったらしい.表意文字は既存の言語記号の意味的部分が独立して「先祖帰り」したものなのであろうか.

◎ 言語と脳の共進化

★脳という情報処理装置

ヒトの脳はニューロンの集積回路網によって操作される巨大な情報処理装置である.ニューロンはひとつびとつがメモリー付きのプロセッサであって,他の複数のニューロンと緩く可塑的に連合して一時的にセル・アセンブリと呼ばれる柔軟な回路網を作る.その回路網の複合によって並列分散型の情報処理が絶え間なく進む.

この情報処理装置には全体の制御者がいない.ネットワーク自身がネットワークを制御するという自己制御能力を備えている.脳の働きは,それ自身によって解釈され記憶されて,これがまた自分の情報処理の入力になる.プラトンとデカルトの問題はこの生理学的事実に対 応していたのである.

応していたのである.

★ 生得情報と獲得情報

脳は総数1015のニューロンの接合部,つまりシナップスをもつが,ヒトの遺伝子を構成する塩基配列は約109の種類の組み合わせしかもたないという.そのために遺伝的な生得情報から成人の情報回路網を全て設計することは不可能であり,遺伝情報は,情報装置のラフ・スケッチと言うべき大まかな回路網を作るだけで,出生後のさまざまな外部環境の情報によって整理を受けた上で,獲得情報と合成され、次第に複雑な回路網に整備されていくという(櫻井芳雄, 2002).チョムスキーの言う初期状態S0に関する情報はおそらくこの109に含まれるのであろう.この中にはヒトが数万年前から獲得してきた言語記号形成に関する規則や言語記号のカテゴリー分類,結合,相互配列などに関する原則などが可能なセル・アセンブリという形で含まれているのであろう.一方,個別言語の習得に当てられるのは、1015−109という分量の回路網に含まれることになる.この回路網が生後の言語習得に用いられ、個別言語を生む。そしてこの回路網が連動するためには何らかのインタ−フェイスのシステムがこれら二種の回路網の間に設置されているのであろう.

★ 脳の認知メカニズム

脳の回路網を作るニューロンはひとつびとつがたいへん個性的であるという.失語症の研究や霊長類の実験的観察から、特定のニューロンやその連合体が記憶や視覚,触覚,空間認識などに専用に働くこと,特定の認知や行動に対応するニューロンが存在することが分かっている.しかし実験は今のところ多くが言語をもたない霊長類などによっているので,ヒトではニューロン回路のどれが普遍文法的で,どれが個別言語的な認知に関わるかは今のところ分からない.

ヒトの認知のメカニズムは,基本的に生物的な制約と,他方では生態的環境の制約に支配されている.生物的な制約の多は生得的であり、これに加えて,歴史的・生態学的な進化の過程で組み込まれた遺伝情報が含まれている.そしてこの遺伝情報の中には認知情報の形式的処理を行うための論理形式も含まれているのであろう。すなわち、脳という情報処理装置は,これらの普遍的認知情報をある種の普遍的認知モデルとして普遍文法の中に蓄積していると考えられる.一方で,生態的で地域的な認知情報は,個別言語的に,従って後形質的に習得される.これらは普遍的な認知カテゴリーをモデルとしてはじめて言語化される.語の意味が作られるには,生得情報に基づいて、これに生態的・地域的な質的情報が積み重ねられる。個別言語は、このように二重の情報操作の結果であって,このことを認識しないと「言語相対論」の陥穽に陥る.

★脳と心の共進化

ヒトの脳という巨大な情報処理装置に載って働いているソフトウェアを一纏めにして心と呼んでおこう.脳の情報処理機能のなかの遺伝情報によって働く部分は,非遺伝的部分の発達を取り込んで絶えず進化してきた.この心の進化が脳というハードウェアの新しい進化の引き金となった.この脳と知の共進化についての研究は,今日の先史人類学の新しい課題でもある.この研究は,化石人骨の脳を系統的に復元して,脳機能マッピングの操作を用いてヒトの知と脳のメカニズムの共進化を実証的に明示しようというのである(赤澤威, 2002).将来,ある進化の段階における言語機能が集中する前頭葉の部分の肥大化が確認できて,同時代の近接の遺跡から図像などの知的遺物が現れるなどの実証があれば,その脳が言語処理を行ないはじめたこと,すなわち言語の発生の時間と場所とを特定できるかもしれない.

◎ 個別言語の発生

★さまざまに完全な言語

遺伝形質だけから成る脳のニューロン回路網が存在しないように,ヒトの進化の過程には,普遍文法だけがあって具体的な個別言語が存在しないような状態はなかった.進化のある段階でヒトが言語をもったというのは,そこにすでにひとつの個別言語が存在したことを意味する.この最初の個別言語がどのようなものであったかは分からない.しかしそれは一組の言語記号から成り,言語記号間には相互対立と階層が生まれ,言語記号の配列の規則,つまり文法が出来ていたであろう.小さな社会集団が生んだ言語は,まだ小さく若いとは言え,その集団にとって十分な効用をもった完結したシステムであった.ヒトの言語は,進化のどの段階でも,またどの文化においても,当の文化にとって生態的・文化的に十分な伝達手段として機能し,それを使用する社会集団の生態的適用と環境の認識に役立ってきた.

★言語の流れ

ある社会集団の言語使用という発明は,たちまち他の社会集団に真似されて,それぞれ独自の生態的環境と趣向に応じた変容を受けて,そこに新しい言語が成立したであろう.この受容と変容の仕方は,系統発生とか伝播というよりは,サピア(Edward Sapir, 1884-1939)のいうドリフト(駆流, drift)や「成るべくして成る」という今西的進化(今西錦司,1902-1992)に似て,生態適応的で自己制御的であったろう.接触し合う社会集団は,それぞれに似而非の言語を使って伝達と交易を行なったであろう.従って,社会集団が接触するときには相互伝達の度合いに応じて言語が相乗りし合って,ある時には言語の乗り換えが,ある時には言語の緩い連合が起こったに違いない.語彙の共有から文法の相互接近にいたる個別言語の集団化が起こったこともあろう.すなわち、ヒトの集団は,アフリカを出て東西に広がっていく拡散の過程で心と普遍文法とを進化させながら,絶えず新しい個別言語を作り続けてきた.生活領域の拡大に伴う言語と文化の接触は,いたるところで語彙の借用,文法の変容,混合,合成言語の成立などの結果をもたらした.ビッカートン(Derek Bickerton)の例示したような「クレオール語」の成立は日常茶飯事であったろう.そして混合言語の成立条件も彼の挙げた事例よりははるかに多様であったろう.

★言語の並行進化

ヒトの言語の発生は比較的新しい,20万年にも及ぶヒトの歴史の中で若い言語の萌芽は,最も早く見積もって今からほぼ7万年前には生まれていたのではないだろうか.ヒトの集団が各地に広がるにつれて,初期の言語使用能力は,さまざまな地域で特殊化を遂げながら,それぞれに新しい個別の言語を作っていった.この歴史過程における諸個別言語の形成は一種の並行進化であったという見方もある(今西錦司, 1978/95).この考え方は,言語が絶えず至るところで発生していたという状況と矛盾しない.なぜなら,言語は接触し合ったところでは必ず互いに影響し合って,何らかの変容を受けながら,それぞれの新しい途を歩み始めるからである.例えば,北東アジアに関しては,新人の言語と文化は,石刃技法が開発された後の3万年前頃までには,北緯60度以北に進出し,その一部は,一万数千年前にユーラシアとアメリカとを繋ぐ陸橋であったベーリンジアが水没する前にアラスカへ渡った(池田次郎, 1998).彼らの言語がアメリカ諸語の祖先である.一方,ベーリンジア水没後も多くのヒトの集団が北東アジアの随所に留まって,相変わらずそれぞれの言語を使って生活していた.彼らはそこで,あるいは古い言語を守り,あるいは隣の言語を飲み込み,あるいは固有の言語を作り出したであろう.それは今日生き残っている古アジア諸語と何らかの関係をもつ言語であったかもしれない.これは,遡及的研究ができるかもしれない並行進化の典型的な例である.

◎ 言語の類型の成立

★音声と意味の類型

ヒトの言語が広まり進化する過程でさまざまな個別言語が作り出され,言語記号と文法との両面で多様な形態が生み出された.

言語記号の音声的側面では,トルベツコイ(Nikolay S. Trubetzkoy, 1890-1938)が数え上げたような可能な普遍的音韻目録のなかから独自の音素が選び出されて,固有の配列規則に従って,その言語特有の音声形態が作られた.例えば,ある言語は口腔母音に鼻母音を加えて母音体系を,ある言語は口蓋垂子音を六個もつ子音体系を選んだ.音素の結合方法やアクセントの性質についても多様な選択が行われた.しかしその多様性もヒトの音声発生装置に可能な普遍的な枠を越えることはなく,従って,選択には一定の類型が作られた.

言語記号の意味の側面では二重の制約が課された.第一に,ヒトの進化の生得的条件に基づいて普遍的認知的カテゴリーが形成され,それが言語的概念のモデルとして用いられた.そのうちの根本的なものには,霊長類の心の研究で明らかにされたように(松沢哲郎, 1991,2002),好意や怒りなどの抽象的概念から,色彩の認知モデル,行動の認識など、種の生存のために必要な全ての概念が含まれる.それらはコト・モノの直裁的なカテゴリーであって,その多くは単独で語の意味を作る.この意味を意義素などを用いて統語論的に分析することも不可能ではない.第二に,これらの生得的な概念モデルに後形質的な意味が重なる.この意味は,それぞれの個別言語が成立した時点での生態的文化的環境によって作られたものである.ヒトが認知対象を捉えて言語化する際に見られる多様性は,環境世界の姿が言語に反映されるためとその言語集団の心的趣向のたまものである.その場合にも生得的モデルが下敷きになり,生態的・文化的認知はそれに載ってはじめて言語化される.意味の類型はこの認知の二重構造を透視して,モデルとの乖離を分析することによって得られる.

★文法の類型

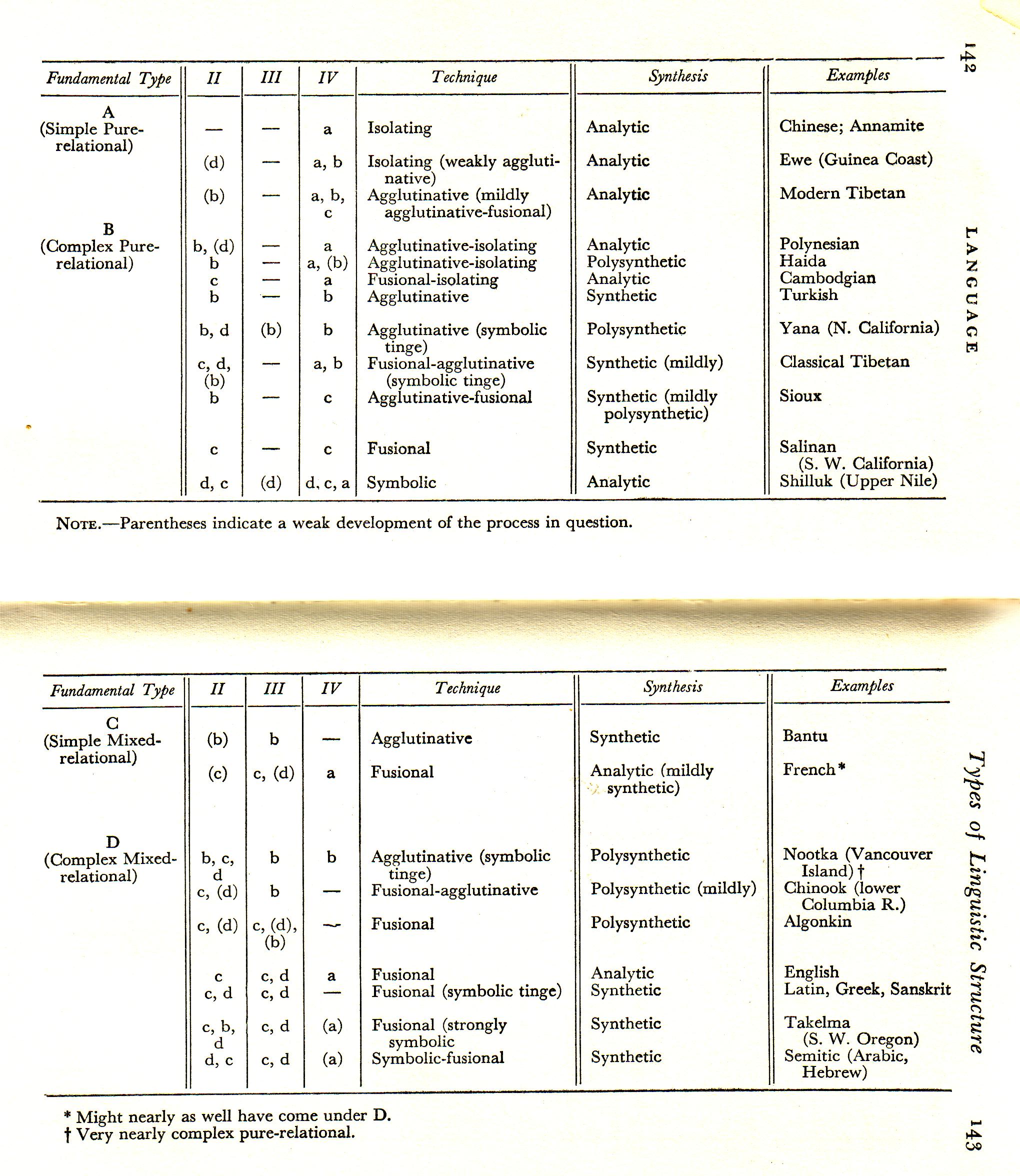

言語記号の意味の型を具体的な概念と関係的な概念とに大別して,それらを更にコト・モノの表示やモノ間の関係やコト間の関係の表示などに分類することもできる(サピア, Sapir 1920).これらの概念表示が個々の言語でどのような割合に分かれ,どのような下位区分をもつかを調べて,言語間の概念表示の仕方について類型をたてることも可能である.

一方、言語記号の配列と結合を律する規則のシステムが普遍的に存在する.広い意味で文法といわれるシステムの中核を成すのがこの規則の系である.しかしある言語がどのような文法規則の体系を作るかは,基本的に使い手の心に委ねられ,その言語の置かれた生態的・文化的な環境とは依存しないようである.ある言語は言語記号を孤立的に配列することを,別の言語は記号を一纏めにして提示することを好む.こうした好みは,言語形式の情報処理操作能力から派生したのであろうが,これが文法形式にさまざまな型を生み出す結果になった.文法形式を形成する原理はサピア(Sapir 1921, pp.142/143)によると記号結合の技術と結合の様式とに分かれる.結合技術には,記号を孤立的に配列したり,自立要素と付属要素を結合して複合記号を構成したり,内部屈折によってカテゴリーを融合したり,目印的な機能に専用するなどの方法がある.一方,結合様式には、分析的,総合的,複総合的なタイプが区別できるという.結合技術は形態素をどのように結びつけるかを,結合様式はその結果どういうタイプの言語ができるかを示す.この二つの手順をどのように結びつけて個別言語に固有の文法形式を構成するかは,結局は,その言語の話者集団の心の数学的な趣向に委ねられているのであろう.

★類型の要因

ヒトの集団がさまざまな地域に移り住んでその集団固有の母語を形成したとき,上に述べた二つの原理を結合した.第一の原理は,生得的認知のモデルと地域の生態的環境に適合した知識を結びつけて言語記号の意味的要素を作り,それを好みで選択した音素の結合によって命名するというものである.これが個別言語の語彙の誕生である.第二に,これらの語彙の機能的な等価集合を用いて統語範疇が作られ,それが一定の規則によって配列されて文が作られる.こうしてできた文によって複雑な思考を表すことができるようになった.これは脳の進化の段階に適合した言語の進化の結果である.文法を構成するにあたって,言語集団は,記号結合技術と結合様式のレパートリから自分達の数学的趣向に合った情報処理操作の様式を選択して使ったのであって、ここに言語の類型が生まれた.

個別言語が用いる語彙の多様性から見て,生態的文化的に固有な語彙の形成について類型を求めることは決して容易ではない.一方,文法には,形式的類型をたてることが比較的容易にできる.しかしその類型の心的な要因はやはり容易に見出し難い.

◎日本周辺の言語の発生

上では、ヒトの言語使用能力が心とことばの共進化の結果として成立してきたことを見た.それは普遍文法の進化であったし,普遍文法は絶えずさまzまな個別言語を作ってきた.最後に日本語の起源をめぐる関心から,日本の周辺のいくつかの個別言語がいつどこで生まれたかについて空想を廻らしてみたい.

★文献時代以前の言語

文献以前の時代の言語について,それらがどのような形をもっていたかを推定することはできない.唯一の例外は,ある言語の文献前の段階の形を,同系と仮定されたいくつかの言語を用いて「内的再構」という比較言語学の方法を用いて推定する場合である.しかしそれも,同系仮説という条件の厳しさから,極めて限られた場合にしか可能ではない.また僅かな文献から未知の言語の形を推定することもたいへん難しい.亀井孝が「倭人語」の推定によって示したように(亀井, 1973),推定可能な形式の範囲が極めて限定される.従ってここでは,言語の形ではなく,いくつかの個別言語の存在と交流についてだけ,最近の考古学的知見から推定される環日本海北部の事例をひとつあげるにとどめる.

★三内丸山語

青森市の南西4キロの丘の上に三内丸山遺跡がある.この遺跡は多くの遺物の炭素同定分析から紀元前3500-1000年の時代に約1500年続いた縄文村落の跡であり,その人口は最盛期に500人ほどであったらしい.この遺跡からは,最古の漆器などの他に,黒曜石の石鏃,石槍,石刀などが多く出土した.これらは当時の文化に産業革命をもたらした貴重な狩猟・生活用具であった.この黒曜石製品の原産地はすべて蛍光X線分析法によって特定されていて,1998/1999年発掘の石鏃総数33個のうち7個が北海道の網走(白滝)と十勝,8個が長野県霧ヶ峰産であった.また佐渡原石使用の石鏃も出土した.また石槍はすべて白滝産であった.この黒曜石交易から,「三内丸山遺跡は,縄文時代社会の情報が集まった中心的存在だった可能性を推測しても(黒曜石の)産地分析と矛盾しない」という(藁科哲夫1999).

この高い文化を担った縄文時代の言語を仮に三内丸山語と呼ぼう.その言語は一番狭く見積もって,北東北全域に通用したであろうし,長野や佐渡が異言語をもっていたとすれば,その土着言語との間には,広域通用語が出来ていたか,あるいは三内丸山語の威信に基づいたある種の共通言語がこの地域全体にわたって成立していたかもしれない.北海道東部との交易についても同様なことが言える.少なくとも,北海道東部から北東北にかけて,おそらくは北海道東部から本州中央部にかけて,何らかの共通語が作られたか、あるいは三内丸山語そのものが通用していたと考えてよいだろう.

★西オホーツク語

一方,北海道東部の黒曜石は,サハリンのソコル遺跡や大陸極東のアムール川河口マラヤ・ガーヴァニ遺跡でも確認されている(長沼孝 2002).このことは北海道東部とサハリン,アムール河口地域がひとつの文化交易地域であったことを意味する.加藤晋平は,この地域に固有の土器の分布から,「南樺太と北海道東半部とは,同一の種族集団が存在したことを示している.おそらく言語的に共通した集団であったろう」とさえ言う(加藤晋平, 1985).このことから北海道北東部からサハリンを経てアムール河下流域の及ぶ地域にひとつの交易圏とそれを担う言語があったと推定してもよかろう.この言語を仮に西オホーツク語と名付けておこう.

★古東ツングース語

三内丸山が栄えたと同じ時期,紀元前4000-3000年にアムール河中部から西の地域には,ツングース族が形成されつつあったという(ジェレビヤンコ, Derevianko,A.P.,1976),この集団の言語は,いくつもの方言から成っていたであろうが,この言語を一纏めにして古東ツング−ス語と名付けておこう.

またその西南から朝鮮半島の全域にかけて別の言語があったとしよう.この言語を仮に原プヨ・ハン諸語と呼んでおこう.この言語が通用する範囲がどこまであったか,それが今日のツングース諸語とどのような関係にあるのかはわからない.

★環日本海北部の言語交流

こうして環日本海北部には,日本諸島北部からサハリンを経てアムール中流に至る広い地域で,三内丸山語,西オホーツク語,古東ツングース語,原プヨ・ハン諸語と名付けた言語が鎖状に繋がって配列されていたと思われる(図「日本列島の言語」参照).鎖の環は,それぞれある種のリングア.フランカ(交易通用語)で結ばれていたであろう.もちろんこれらの言語はいくつかの方言から成っていたに違いないから,それぞれの鎖の中心には共通語を作るだけの威信をもった言語があったに相違ない.しかしそれらが今日生きている言語とどのような関係にあるのかはいまのところ到底分からない.もっとも,たかだか今から5,000年頃前の昔であるから,それらがひょっとして今日の日本語,アイヌ語,ニヴフ語,ツングース諸語,朝鮮語などと何らかの関係にあると想像することもできるし,日本列島の広域語がアイヌ語に近いものだったと想像することもできよう。縄文文化が西に移った後に、プヨ・ハン諸語の一つが東に強力に張り出して,日本語の基になったのかも知れない.しかし言語は二・三世代で死滅して他の言語と交替するすることも多くあるし、一方では何千人とか何万人の話者をもつ言語が隣り合って何千年も共存することもある.いまかなりの確度で推定できるのは知り得るのは,今から5,000年ほど前の環日本海北部にいくつかの広域の交易語が使われていたであろうということである.

主な文献

赤澤 威2002 「脳と知の共進化を探る」『科学』Vol.72, No.3 岩波書店

加藤晋平1985 『シベリアの先史文化と日本』六興出版

亀井 孝 1973「文献以前の時代の日本語」『亀井孝論文集2』吉川弘文館

坂井邦嘉2002 『言語の脳科学』中公新書 647

櫻井芳雄 2002 『考える細胞 ニューロン』講談社

酒田英男編1987 『脳科学の現在』中公新書

坂本百大 1991 『言語起源論の新展開』大修館

沢田允茂1988 「言語起源論の再検討」『科学哲学』21号 早稲田大学出版会

松沢哲郎1991/2002 『チンパンジーの心』岩波現代文庫 岩波書店

長沼孝 2002「黒曜石の原産地」64-74野村崇・宇田川洋編『北海道の古代・旧石器・ 縄文文化』北海道新聞社

橋田浩一他 2002 討論「脳と言語と心の科学」『科学』72/9岩波書店

藁科哲夫1999 「三内丸山遺跡野球場地区及び周辺地区出土の黒曜石製遺物の原産地

分析」pp.26-43『史跡三内丸山遺跡年報3』青森県教育委員会

Chomsky, Noam 1986 Knowledge of Lanugage:Its Nature, Origin, and Use, Prager

Chomsky, Noam 1988 Language and Problems of Knowledge, MIT

Derevianko,A.P. 1976 Primamurje, I. tysjacheletie do nashei ery, Novosibirsk

Sapir, Edward 1920 Language, Harvest Book, New York

--,-- 1921(?) Language, Encyclopaedia of the Social Science, vol.9.1933,

Culture, Language and Personality Univ. 1960 Calfornia Press

エオチスン(Aitchson, Jean)1999『ことばの始まりと進化の謎を解く』今井邦彦訳(The

Seeds of Speech: Language Origin and Evolution 1996)新曜社

ディーコン(Terrence W. Deacon)1999 『ヒトはいかにしてヒトになったか』金子隆

芳訳(Symbolic Species 1997)新曜社

トルベツコイ(Nikolay S.Trubetzkoy)1939 『音韻論の原理』長嶋善郎訳(Grundzuege

der Phonologie)1980岩波書店

ビッカートン(Derek Bickerton)1981『言語のルーツ』筧寿雄他訳(Routes of Language

1985)大修館

レンフルー(Renfrew, Colin)1993『ことばの考古学』橋本槙矩訳(Archeaeology and

Language 1987)青土社

冒頭の図はマンデルブロ集合の例 Z(n+1)=Z(n)*Z(n)+G (Z,Gは複素数 東工大中島悟氏のHPから)

普遍と類型へ