「人工言語と自然言語」(月刊『言語』2006年11月号) 部分修正

○ある珍本

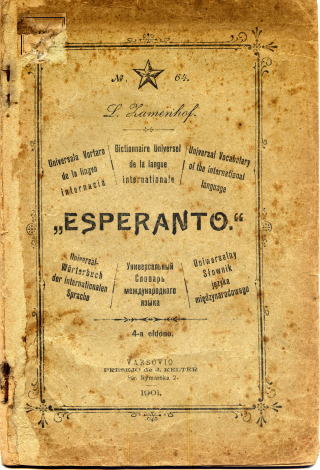

三十年ほど前、高円寺の都丸で不思議な本をみつけた。背表紙にドイツ語で『時計屋カレンダー一九三四年版』とある。 何でこんなものがと思いながら、手作りの汚れた表紙をそっと開いてみると、中身はカレンダーではなく、ぼろぼろの冊子だった(写真)。曰く『☆64号 L.ザメンホフ著「エスペラント」第4版 ヴァルシャワ プレセヨ・デ・J.ケルター ルマールスカ街2.1901年刊』とある。真ん中の表題「エスペラント」をエスペラント語、仏、英、独、露、ポーランド語の六言語で「国際語の万有辞典」の文字が囲んでいる。号数の頭にある☆印はエスペラントのシンボルである。さらに見開きの裏には「検閲済 サンクト・ペテルブルグ 1901年4月17日」と記されていた。

何でこんなものがと思いながら、手作りの汚れた表紙をそっと開いてみると、中身はカレンダーではなく、ぼろぼろの冊子だった(写真)。曰く『☆64号 L.ザメンホフ著「エスペラント」第4版 ヴァルシャワ プレセヨ・デ・J.ケルター ルマールスカ街2.1901年刊』とある。真ん中の表題「エスペラント」をエスペラント語、仏、英、独、露、ポーランド語の六言語で「国際語の万有辞典」の文字が囲んでいる。号数の頭にある☆印はエスペラントのシンボルである。さらに見開きの裏には「検閲済 サンクト・ペテルブルグ 1901年4月17日」と記されていた。

ザメンホフをカレンダーに隠したのが誰の細工なのかを知りたくて、しばらくの間、調べ回った。『エスペラント要覧』(1964)の著者故坂井松太郎翁にもうかがってみたが、氏でさえも特定できない。いまだ分からず仕舞である。

ザメンホフを妙な表紙が覆っているのは、この表紙を付けた人が官憲の目を避けながらこの辞書をこっそりと持ち歩いていたに相違ない。背表紙に書かれた1934年と言えば、日本プロレタリアエスペエランチスト同盟が日本プロレタリア演劇同盟等ともに一斉検挙を受けた年である。この時、日本エスペランチスト同盟には大阪支部9名、岡山支部9名,金澤支部5名、東京支部(不詳)の同盟員があったという(『文部省思想局 思想調査資料集成第二八巻』)。この組織は、当時は、組織体としては、日本エスペラント協会(1906〜1919)とも日本エスペラント学会(1919〜)とは別だったので、当局はこのプロレタリア文化組織に集中的に刃を向けたようである。

しかしそれでエスペラント運動が壊滅したわけではない。もともと日本にはエスペラントには強い関心を持つ人が、この言語が伝えられて以来、決して少なくなかった。共通の言語によって世界平和を希求するというザメンホフの理想に共感を抱く人々がこの国にもかねてからたくさんいたからである。日本エスペラント協会・学会の初回大会(1906年)の参加者は130名、その後二度の戦争の時にさえ細々とではあるがなんとか大会が開かれてきた。第二次世界大戦後では、大会会場が京都(亀山)のときの大会ごとに1000名を越える参加者を数える。他の開催地でもほぼ500名位に固定しているようである(日本エスペラント学会HP)。

○人工言語とは?

「人工言語」と聞いて、まず頭に浮かんだのがエスペラント語だった。それでこんなノスタルジーから話を始めることになったのだが、この話だけでもいくつかの肝腎な問題が見えてくる。第一に、人工言語はそもそも何の目的で作られたか、第二に、その理念は何か、第三に、誰がそれを使うか、そして第四に、それはどんな効用があるかという四つの問題である。ザメンホフの考案したエスペラントについてこの四つの問について一応の答を書き記すとだいたい次のようになる。

一 目的 非日常的な国際的情報伝達(第二言語として)

二 理念 世界平和の希求(お茶の間的願望から武装革命まで)

三 話者 意図的習得者(ザメンホフの理念に共感する人々)

四 効用 同志間での言語的越境(経済効果は意図されない)

これらエスペラントの性質は相互に因果関係で結ばれている。まずエスペラントの情報伝達は母語を異にする同志間で行われる。その使い手は善意の理想をもって相応の苦労をしてそれを習得した人々であって、この人達が越境的に集まって国際的な集会を開くという具合である。ところでエスペラントもクレオル化することがあり、実際にクレオル母語話者がいるという。しかしその人達も家庭外ではその土地の言語を学び生活をしなければならないので、クレオル的なエスペラント母語話者はどっちみち二言語話者たらざるを得ない。

○現在の人工諸言語

今の世の中では、人工言語はもちろんエスペラントに限らない。エスペラントは多くの人工言語のうちの一つのカテゴリー国際補助語のなかで、その最も古典的なものの一つという位置を占めるにすぎない。今日では、人工言語に少なくとも次のような四種類があるという(サイトWikipedia、「人工言語野」など)。特にコンピュータ言語は用途によってさしあたり四種類に下位区分されるだろう。

一 国際補助語(例 エスペラント、3CL、NPOXILO)

二 架空言語(例 チャップリン『独裁者』ヒンケルの演説用語、Huttese(StarWars))

三 特殊な目的の人工言語(例 手話、諸リングア・フランカ)

四 コンピュータ言語

a. 形式言語(例 述語論理、機械翻訳の中間言語など)

b. ハードウェア記述言語(例 SystemC)

c. プログラミング言語(例TRON、Java、MacOS)

d. マークアップ言語(例 HTML、TEI)

このなかで世界中の人々が一番お世話になっているのはプログラミング言語TRONだろう。TRONはまずケイタイを動かしている、家(イエ)電にも家(カ)電にも仕組まれている、車のエンジンを制御している、スーパーのバーコードにも使われている。確かに、TRONプロジェクトの主宰坂村健さんが名付けたように「どこでもコンピュータ」の言語である。このプロジェクトはマイクロソフトのような不潔であこぎな商売はしない。TRONは一九八四年プロジェクト創設以来一貫してオープンでフリーという理念を通してきたので、その気と腕さえあれば、どこでも、誰でも、どのようにでも使える。事実、国内のコンピュータでのシェアは九八パーセントにのぼるという(坂村健『ユビキタス、TRONに出会う』NTT 2004)。さて、この汎用OS、TRONの特性をエスペラントと比べてみよう。

一 目的 あらゆるモノに何時でも情報を発信させる(例:多言語バーコード)

二 理念 コンピュータの在るべき姿を世界に提起する(Open&Free)

三 話者(使用者)誰でも何処でも(言語的越境が前提されている)

四 効用 ユニバーサル・サービス(利益の遍在)

ここでは「言語的越境」についてだけ付言する。機械を使って母語の壁を越えるという目標は、日本語について言えば、1970年代に欧文入力による日本語漢字連文節変換プロジェクトを契機にして本格的に歩み始めた。1980年代にはモンテーギュ文法を中間言語にした日中機械翻訳のプロジェクトが成功した。そしてそれ以来、何回もの紆余曲折を経て(例 ICOTの盛衰)、今では機械翻訳は日用化するようになった。ただ、毎年の芥川賞作品をリアルタイムでドイツ語に機械翻訳せよというような馬鹿馬鹿しい要求は、もともと機械を使う言語的越境とは関係のない意地悪な無いものねだりにすぎない。TRONでさえ、いやTRONだからこそ、文化を破壊することではなく、それを載せて越境することを自分本来の任務としている。だから、この分野でのコンピュータ言語の任務は、典型的に電話問診応答といった、限定した領域の素早い的確な多言語的対話サービスのような情報伝達を可能にすることであって、これは部分的には1990年代初頭のATTプロジェクト以来すでに実用化されている。

○自然言語の文化

コンピュータ言語は文化を載せて運ぶ用具である、だから自然言語をきちんと載せられないようなOSは軍事的グロバリゼーション(=汎米化)の役にしか立たないと言ってよいだろう。では、自然言語の文化とはどんな形をしているのだろうか。その例をほんの一例だけ覗いて見よう。

ニヴフ語(アムール川下流とサハリン北部に住む先住民族の言語)には珍しい単語がある(但し、サハリン方言では確認していない)。

a. jilGud'(Gはgの無声音、d' はdの口蓋化音):流氷到来後に帰るように猟・漁に出た

b. k!ypt'(k!はkの帯気音、t'はtの口蓋化音):流氷域結氷後に帰るように猟・漁に出た

右の語義解説は故プフタ媼によったが、実は、a.のjilGd' は ilGd(流氷)から派生した他動詞で「それを流氷した・させた」とでも訳すべき語、またb.の k!ypt' の語源は分からない。xyd'(割る)、 kyd'(迂回する)や kyprd'(留まる)と関係があるのかも知れないが、とにかく海の向こうに渡って、結氷してから帰るという意味をもつ自動詞である。

これらの語が流氷期に猟・漁に出るという文脈で使われるとき、右のような意味になる。両語ともに、流氷という自然環境と、その時期に猟・漁に出るという生活様式とが出会ったところにだけ成立する概念を表している。派生の元になる名詞は猟・漁とは直接関係はない。しかしそれらの動詞は共に猟・漁の文脈におかれることによって、互いに意味的な対立関係を作り、同じ生態的環境のなかで過ごす生活の微妙な時間差を表し分けている。ここにこの地に住む人々に特有の生態環境適応的な文化の姿が見える。

右のニヴフ語から管見できる限りで、ニヴフ語に自然言語一般の姿を代表させてその特徴をエスペラントやTRONと併行した形で表示してみよう。

一 目的 なりわいの便?

二 理念 生態環境適応的生活?

三 話者 母語話者

四 効用 心の表出と情報の相互理解

エスペラントとTRONとニヴフ語との目的・理念・使用者・効用は右に見たように大変に違う。しかし三者三様の特性を比べてみると、TRONはニヴフ語をそっくり載せて生活の便をはかり、言語的越境も可能にする。人工言語はそのようなおおらかな近代的生活の用具であるはずで、TRONは確かにその一つである。それ自身は黒子のように見えないが、それなしには舞台が動かなくなってしまう。現代の日常生活のためのIT潤滑剤である。一方、エスペラントは、相変わらず同志内部での「国際補助語」という原理をかたくなに守り続けている。それは、ニヴフ語はおろか、他の自然言語とも関わり合いをもつことはないだろう。

自然言語に、実は、理念とか目的とかというものはない。無理して探せば、自然生態環境適応型のなりわいを続けたいという願いとでもなるだろうか。いま自然言語に問題があるとすれば、その存立が四方八方から脅かされていることである。ニヴフ語を始め、ほとんどの先住少数民族の言語が瀕死の状態にあることはいうまでもない。大言語だって安泰ではない。例えば、こんな国にはもう生きられないから、日本語なんか捨てちゃえという人が大勢いる。渋谷の子供達が「美しい国 日本」とその「国語」とやらを壊していると愚痴るなどは目じゃない。それどころか、腹黒い他意があると考えざるを得ない。

一方、人工言語には、すぐれものの黒子TRONからマジのエンタメまで、何でもありという状態である。どうあるべきかなどという野暮は言わない。ただ、その出生からその役目を担ってきたとはいえ、もう軍事国家による大量殺戮にだけは奉仕しないようにしなければならない。

newpage40.htm へのリンク