「うたって学ぼ!南アフリカ。」

● 2013年4月20日(土)午後2時-4時30分https://www.youtube.com/watch?v=ITkKrwISbFk

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=68whkqHHfHE

VIDEO

講演要旨

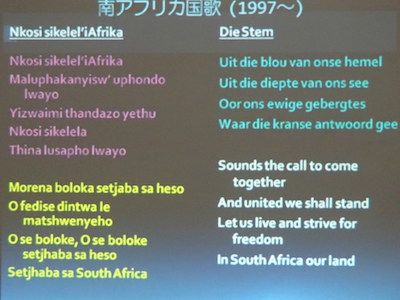

皆さんは南アフリカの国歌をご存知でしょうか。聞いたことはおありでしょうか。1990年以降、アパルトヘイトが終わってから、さまざまなスポーツイベント(ラグビー、サッカーのワールドカップなど)に南アの選手が参加しているので、ラグビーやサッカー好きの方は南アの国歌を聞かれたことのある方が多いようです。

Nkosi sikelel' iAfrika(アフリカに神の恵みのあらんことを)

Die Stem van Suid-Africa

南アフリカの公用語

「公用語というのはどういうことですか?」

新憲法の下、公共の場で11言語を誰もが使える環境にしなくてはならないということになったんです。例えば、憲法はすべての公用語、つまり11の言語で書かれた版が存在し、それらはすべて正式な憲法ということになります。

(*【報告者注】rand:日本語での通常の表記は「ランド」となっているが、アフリカーンス語ではdは濁音にならず「ラント」と発音するのでこの表記とした。)

「国会や国の広報の言語は?」

国の広報は基本的にあらゆる言語でしなければなりませんが、財政的に難しいので、英語だけは必ず書いてあります。英語の次に話者が多いのはズル語ですが、第二言語としての話者が多いのは英語とアフリカーンス語です。また、まんべんなく公用語が使われているわけではなく、みんなが英語にシフトしている傾向があります。私がフィールドワークに行っている村でも、15年くらい前に初めて調査に入った際には、こちらが英語で話しかけても返してくれず、アフリカーンス語で何か言うと反応してくれるような状況でした。しかし最近では、アフリカーンス語で「おはよう」と言っても、英語で返してくるように変わってきています。国が海外に開いたということは、言語面でも国際的な動きを取り入れる流れができたということなのかと思っています。

「教育現場では英語が力をつけているとのことでしたが、それは小中学校レベルを含めてですか?」

都市部ではそうだと思います。アパルトヘイトの時代は、居住、教育、婚姻、職域などを「人種」や「民族」によるカテゴリー別に行うという、法的規制があったので、学校も「人種・民族」ごと、言語ごとに運営されていました。今はどこの学校にでも通えるので、親たちはいわゆる「いい学校」に通わせたがります。都市部の学校の方が教育レベルが高いと判断され、親たちは幼稚園から都市部の教育機関へ通わせます。そこではみんなが通じる言語は英語になるので、教育言語は英語になり、家に帰っても英語を喋る、というようなことになります。30%の人が都市部に集中している状況なので、「弱い言語」は第2第3言語化してしまいます。

「教科書は小中高レベルでは二言語で書いてあるのですか?」

教科書はそれぞれ一言語です。一方で、試験の際など、学生がもし自分の母語で回答したければ回答をしてもかまいません。ただそれを先生が読めないので、誰かが翻訳をしなければなりません。その権利は大学が保障しなければなりません。教科書は英語でも先生は言語を混合で喋るかもしれません。

毎日放送している『7de Laan』(7番街)というある通りに住む人たちの日常生活を描いたお昼の人気ドラマがあるのですが、なぜ人気かというと、あるときはアフリカーンス語で話し、それに英語で答え、次の人はペディで話してまたアフリカーンス語で答え...という言語の行き来が自由に行われるからです。ドラマでは全部の会話に英語の字幕が付きます。現実にはこういった生活状況に誰もが置かれており、とてもなじみやすいのだと思います。

『ガンジー』という映画を見られた方がいらっしゃるかと思います。ガンジーは若い頃に南アフリカで法律事務所を持つのですが、自分が法律家であるにもかかわらず、差別を受けたことに衝撃を受けます。その当時、同じイギリス植民地からきたガンジーですらも驚くほど、南アの差別政策は厳しかったのだと思われます。

(**【報告者注】黒人Black:ここでは敢えて「黒人」の用語をアパルトヘイトのカテゴリーとして使用した。)

アパルトヘイトも50年ほどで崩壊しました。その後、多文化主義へと転換するために、憲法に「何人も法の下に平等である」ということが明文化されます。その際、法の下にセクシャリティも平等であることが世界ではじめて書かれた法律になりました。アパルトヘイト時代にはアパルトヘイトを法的に支えた根幹法と呼ばれたものの一つとして「背徳法」があり、異人種間の性交渉だけでなく同性愛者の性交渉も禁じていました。アパルトヘイトそのものは1990年に撤廃されましたが、「背徳法」はその後1996年まで撤廃されませんでした。現在では同性愛者同士の結婚も許されています。アパルトヘイト撤廃以降、同性婚などに反対する勢力は小さく、一つの文化として認めようという雰囲気があります。

Shosholoza

質疑応答 「Shosholozaは何語なんですか?」

「(歌の中の南アフリカの)国名の部分は正式に英語なんですか?」

「ジンバブエの労働者の歌がなぜ南アフリカを一つにする歌になったのですか?」

「アパルトヘイトの思想的基盤は何だったのですか?」

「ナチスと同じような所があったのでしょうか?」

「先生はなぜ南アフリカを研究しようと思われたのですか?」

「アパルトヘイト時代、日本人はどういう扱いだったのですか?」

「現在フィールドワークをしているグリクワのグループへ行くようになったのはいつ頃ですか?」

「アフリカーンス語に反発している人が多いと聞いたのですが、先生のお話を伺って、普通に普及しているのかなという印象を受けました」

(文責:事務局)

![]()