悉曇文字 サンスクリット siddhamātṛkā

悉曇は siddhaṃ の漢字音写で,悉談,悉檀,悉旦,悉駄,七旦,肆曇などとも音写される。古代インドから中国を経て日本へ伝えられた梵語(サンスクリット)の一種。狭義には 12 母音のみを指し,広義には悉曇文字全体,および,その研究・学問をも含めて悉曇と呼んでいる。[壇辻 p. 473]

|

| 『梵漢両字阿弥陀経』。写真は安永2年(1773年)の刊本。梵字によるサンスクリット語原文を中心に、右脇にカタカナで発音を、左脇に漢字で意味を示す [ウィキ太郎(WikiTaro) / Public Domain / 出典] |

悉曇学の国語学に及ぼした影響は大きく,五十音図の成立も悉曇の影響を受けたものと考えられている。悉曇は非常に整った音韻組織図をもっていたので,その諸原理が国語音韻研究の基礎的な理論としても採用されたわけである。このような悉曇の知識を利用して国語研究を推し進めていった学者として,鎌倉時代では仙覚,江戸時代では契沖が有名である。明治以降は欧米で発達した梵語 (Sanskrit) 学の研究が輸入され,今日に至っている。[壇辻 p. 474]

文字構成

字体および文字の数は書物によって多少相違が認められる。以下 [壇辻 p. 474] による。

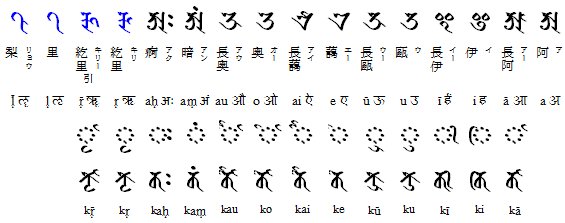

母音文字

母音文字は摩多と呼ばれる。狭義の摩多は通摩多と呼ばれ,12 字である。これらに母音記号(後述の阿点を含める)をつけると 12 種に変化し,これを「12 韻, 12 転する」という。さらに,別摩多と呼ばれる4文字(青字で示す)を加えた 16 字が広義の摩多ということになる。

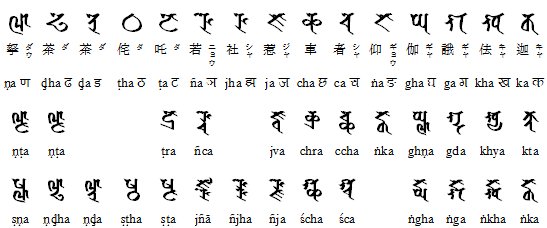

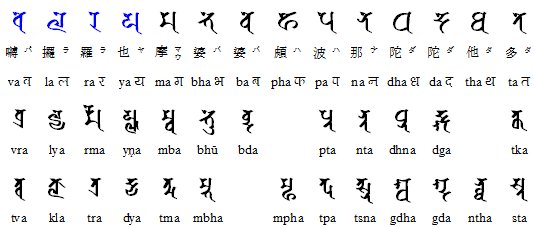

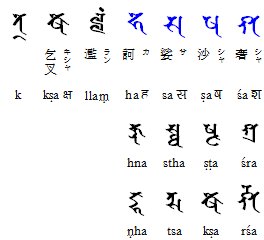

子音文字

子音字は体文と呼ばれるが,声ともいう。5類声 25 字と遍口声8字(青字で示す)とに分類される。5類声は,大体,調音点の分類に相当する。軟口蓋音は喉音と呼ばれ,硬口蓋音は齶音と呼ばれる。そり舌音は断音と呼ばれる。歯音は歯音で,両唇音は唇音と呼ばれる。遍口声は,大体,調音法と子音連鎖の例とに相当し,10 種類の文字が含まれる。接近音(あるいは半母音)の /ya/ /ra/ /la/ /va/,および摩擦音の /śa/ /ṣa/ /sa/ /ha/,また,子音連鎖(重子音字)の /llaṃ/ /kṣa/ とからなる。 /llaṃ/ は同体重字の例で, /kṣa/ は異体重字の例として加えられたものといわれる。最後の例は,子音字が a 母音を含まないことを示すために,ヴィラーマと呼ばれる符合を文字の下に付加したものである。音組織についてはデーヴァナーガリー文字を参照。

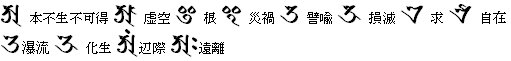

悉曇文字の性格と字義

悉曇文字は音節文字であるとされているが,智広の『悉曇字記』[智広] などでは, 12 母音のみを単独に発音できるものとして,悉曇と称し,35 の子音字は,その文字のみでは発音できない不完全なものとして悉曇から除外している。その意味では,悉曇文字は他のインド系文字よりも単音文字の性格の強い文字であるということができる。したがって,純粋の単音文字と純粋の音節文字との中間に位置するとしばしばいわれる。悉曇文字は本来表音文字であるが,仏教界では古くから悉曇文字に意味を割り当て(表意文字として),そうした字義を「字門」として伝承してきた。当該字母の音節を語頭あるいは語中に含む単語を選んで,その字義としたものが多い。[壇辻 p. 475]

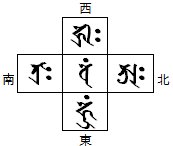

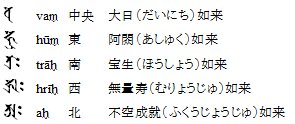

また,1文字にその主尊を象徴する文字をあてることを「種子」と呼ぶ。各種の種子を曼荼羅の各尊の位置に画いたものを「種子曼荼羅」あるいは「法曼荼羅」と呼ぶ。

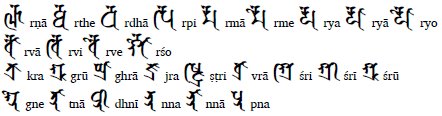

半体字

同一あるいは異種の子音字が2つ以上上下に合体する際,各字の原形をそのまま重ねる場合と,その文字の省略形(半体)を使用する場合がある。各体文の上半体(上半分)と下半体(下半分)を切継(きりつぎ)して合成字(重字)を作る方法を一般に「悉曇切継・悉曇点画」と呼ぶ。次に ra + 子音字,子音字 + ra, na 字の半体の例を挙げる。

筆順

筆順の最初に,阿点もしくは命点(みょうてん)と呼ばれる一点を打つが,この点は書き上げた字では線に吸収されてしまい,点としては残らない。これは,子音字に本来 a 母音が含まれているという悉曇文字の特徴を具体的に表現しようとする筆法であって,平安時代に我が国で創案されたものといわれている。

筆順の最初に,阿点もしくは命点(みょうてん)と呼ばれる一点を打つが,この点は書き上げた字では線に吸収されてしまい,点としては残らない。これは,子音字に本来 a 母音が含まれているという悉曇文字の特徴を具体的に表現しようとする筆法であって,平安時代に我が国で創案されたものといわれている。

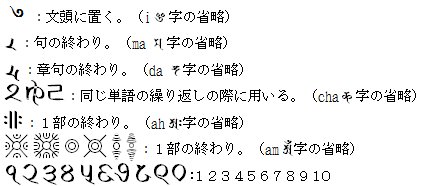

諸記号と数字

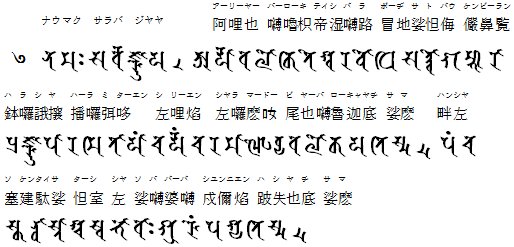

サンプルテキスト

|

| 『梵字般若心経』[田久保(1982)pp. 233-234 [4],徳山(1992) |

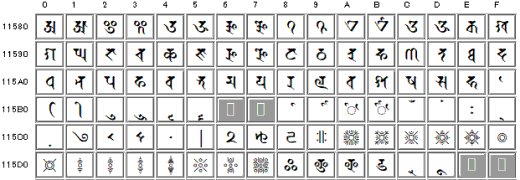

ユニコード

悉曇文字フォントは,ユニコード U+11580..U+115FF に収録される。次のコード表は,フリーフォント Noto Sans Siddham を用いて作成。

注

- 壇辻正剛 (2001)「悉曇文字」河野六郎 [ほか] 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂

- 智廣撰 ; 行智 [校]『悉曇字記』 東京外国語大学学術成果コレクション 『悉曇字記』

- 田久保周誉著,金山正好 補筆 (1982)『梵字悉曇』平河出版社.

関連リンク・参考文献

梵字 | 悉曇学

梵字 | 悉曇学- Omniglot: Siddham script

- 静慈圓 (2010)『はじめての「梵字の読み書き」入門』セルバ出版.

- 東京国立博物館 梵本心経および尊勝陀羅尼

- 中西コレクション(国立民族学博物館)悉曇文字

- 奈良国立博物館 悉曇蔵