琉球列島の文字 英 Writing systems in Ryukyu Islands

琉球列島における文字使用

|

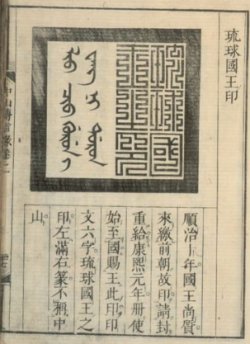

| 中山伝信録 二 <コマ番号 31> [©琉球大学附属図書館 CC BY-SA 4.0 / 出典] |

《琉球国王之印》は, 1662 年(尚質 15.康煕 1)国王尚質が中国清朝から授かった「琉球国中山王之印」のこと。『中山信伝録』によると〈順冶十年(1653),国王来リテ前朝ノ故印ヲ繳シ,封シテ重ネテ給センコトヲ請フ。康煕元年,冊封始メテ国ニ至リ,王ニ此印ヲ賜フ。印文六文字は琉球国王之印,左ハ満・右ハ篆,中山ト称セス。〉とある。

琉球の名称については,15,16 世紀の琉球語・中国漢字音表記対訳辞典である琉球館語訳では琉球国王を「倭及那敖那」<コマ番号 17> と,また,『中山伝信録』では,同様に「倭的拿敖那」 <コマ番号 46> と記述している。倭及那,倭的拿は沖縄本島の住民呼称「うちなー」を漢字に当てたものだと言われる [レファレンス共同データベース]。

琉球列島における文字使用を見ると,漢字・片仮名・平仮名,文字はあくまでも支配階級の独占物であり,平民にはほぼ無縁のものであった。薩摩の琉球入り(1609)以降,小さい古代的な国家に組織されたばかりの村落共同体であるにもかかわらず,検地によって重い公租を負担させられ高度に管理されるにいたった村落共同体を運営するために,文字は必要であった。

琉球列島固有の文字と言われる,「スーチューマ」「カイダー字」「石刻絵文字」とは,そのような琉球列島の事情によって文字の読めない平民の便利のために使用されたものであり,首里から離れた地方の農村,離島に多いことがそれを物語っている。とくに,宮古八重山方言地域に目立つのは,首里に従属するにいたった宮古,八重山が首里王府にとって重い公租を課して収奪する対象でしかなかったことと無縁ではなく,それは文字で表わされるものが人々の納付する生産物の種類,数量,年月など,また農家の屋号,田畑,そして,労役に従事する人の数などの表示に集中していることによっても明らかである。[上村]

漢字・片仮名・平仮名の使用

漢字・片仮名・平仮名について,琉球王府が 1713 年に編纂した『琉球国由来記』の〈片仮名〉の項には「当国,用片仮名事,自何代乎,不能考」,〈仮名〉の項でも「当国,仮名ヲ要事,従往古為有之歟,時代不能考」として,どの時代から用い始めたか不明であるとしている。〈伊呂波〉(平仮名)にも同様の記述がある。

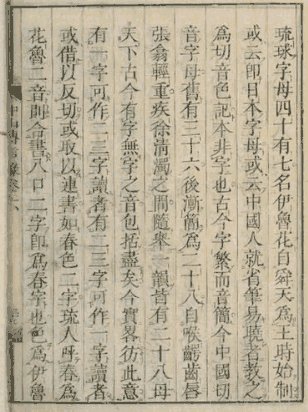

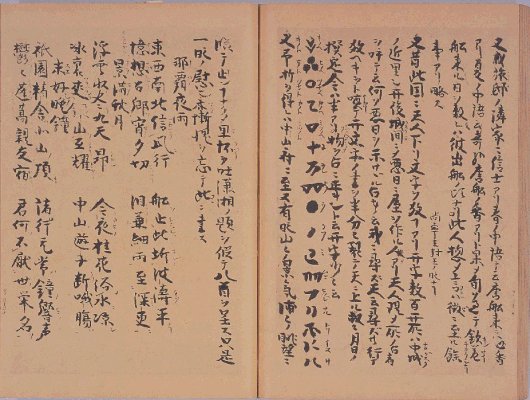

『中山伝信録』

琉球に冊封使節としてやってきた徐葆光の『中山伝信録』(康煕 60,1721)には琉球の字母は 47 あって,伊魯花と呼び,舜天が王であった時(1187~1229)に初めて制定した,とある。しかし,確かな証拠はない。

|

| 『中山伝信録』第 6 <コマ番号 40> [©琉球大学附属図書館 CC BY-SA 4.0 / 出典] |

『中山伝信録』では,伊魯花という文字があったことに加え,さらに「表䟽文」について次のように記している。「元の時代に琉球が支那に通じたことがあつて,其時奉つた表䟽文が高サ八寸許厚サ三分濶サ五分の木を列ねたものの上に科斗のやうな横文字の刻んだものであつたといふことである。おまけに蒙古字のやうに縦に書く日本字とは自ずから別物であるといふことまで記してゐる」→ 伊波 なお,「科斗文」とは〈おたまじゃくし〉のような文字を指し,ジャワ,スマトラ,フィリピン等で使用されていた文字ではないかという説もある。[しるびあ たるたりーに p. 42}

参 照 沖縄関係貴重資料デジタルアーカイブ 中山伝信録六 <コマ番号 41>

英祖王の在位中の咸淳年間(1265~1274)に禅鑑という僧が那覇に来た。英祖王はこの僧に帰依し,居城である浦添城の西に補陀羅山極楽寺を創建した。これが沖縄における寺についての最初の記録である。この時,仏教とともに,漢字・仮名文字の書籍ももたらされた。明確に,かつ公的に琉球に漢字・仮名が伝わったと推測できるのはこの時ということになる。1415 年に将軍義時から中山王尚思紹に仮名書きの書簡が送られているが,沖縄側から将軍へ出した書簡も仮名書きであったであろうと推測されている。

「田名家文書」

麻氏宗家田名氏に伝わる文書のうち,首里王府から代々賜った辞令書をいう。全 3 巻。琉球の古文書のうち最も古く,嘉靖カセイ 2 年(1523)から道光 30 年(1850)までの 32 通(1 号~32 号)がある。37.5 × 27.5 cm の 唐紙に毛筆書きし,首里之印を押す。那覇市出身の民俗学者・言語学者であり,沖縄学の父として知られる伊波普猷が『古琉球』(後述)で最初に紹介した。1973 年(昭和 48)6月,国指定重要文化財。田名家文書はそれぞれの時代を反映しているので,これによって,官位・官職とその変遷の研究や,『歴代宝案』と照合して海外渡航の史実を明らかにすることも可能である。参 照 田名家文書

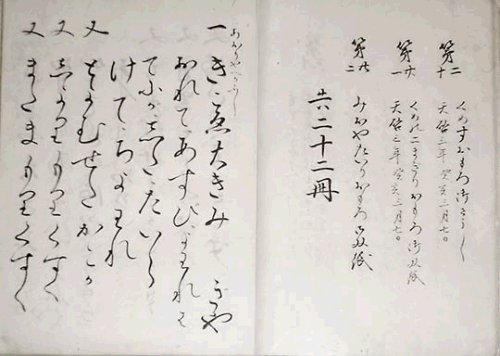

『おもろさうし』

王府の編纂になる『おもろさうし』(第 1 巻 1521 年以降全 22 巻)は,奄美沖縄方言群の歌謡共通語としての純粋に伝統的な琉球語が文字によって記録された最初の,言語史的に見ても文学史的に見ても非常に貴重な文献であるが,これも少数の漢字を含む平仮名書きで記録された。『おもろさうし』の表記の大半が仮名によって行われ,わずかな語が漢字で記されていることから,漢字仮名交じり文の範疇には入らず,仮名文であるといえよう [しるびあ たるたりーに p.45]。

|

| おもろさうし 仲吉本 &<コマ番号 6> [©琉球大学附属図書館 CC BY-SA 4.0 / 出典] |

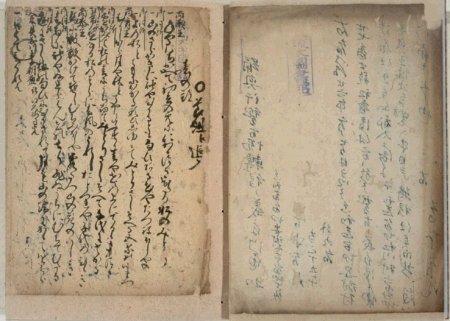

琉歌

和歌にたいする語で,琉球文学のなかで,主として奄美・沖縄諸島に伝承される抒情的な短詩形歌謡の総称。

|

| 琉歌集 春の部 <コマ番号 4> [©琉球大学附属図書館 CC BY-SA 4.0 / 出典] |

沖縄列島固有の文字

伊波普猷は,著書『古琉球』のなかで「琉球に固有の文字ありしや」という題して沖縄列島固有の文字について論じている。『遺老説伝』(1713 頃),『琉球神道記』(1605),『中山伝信録』(1721)新井白石『南島志』(1719),に記されている〈琉球に固有の文字があったらしい〉という記録を引照しながらも,その存在にやや否定的であり,次のように述べている。

他日浦添邊の地中からロセツタストーンのやうな金石文でも發掘されたら,琉球神道記や遺老說傳の記事は事實となるであらうが,何しろ今日の所では所謂神代文字の有無をかれこれ言ふのと等しく雲をつかむやうなものである。(明治 37 年 5 月 25 日)

伊波普猷『著古琉球』郷土研究社, 1922 3 版 NDL インターネット公開 <コマ番号 192-196>

『琉球神道記』 (1605)

琉球における文字起源譚の最初のものは,本土からやってきた僧袋中(たおちゅう)の表わした『琉球神道記』(慶長 10,1605,全 5 巻)があり,17 種類の琉球古字を挙げている。上から十干(五行)と十二支を表わしている。この十二支文字について『琉球神道記』はつぎのように伝えている。

|

| 『琉球神道記』下 <コマ番号 37> [©琉球大学附属図書館 CC BY-SA 4.0 / 出典] |

又昔此國ニ天人下リ文字ヲ敎コトアリ。其字數百。其處ハ中城ノ近里ナリ。其後城間ニシテ惡日ニ屋ヲ作ル人アリ,天人現ジテ所の占者 ヲ呼デ云。何ゾ惡日ヲ示サゝ"ル。占者云。我ニ尋ズ。天云。尋ズ共行テ教ベキヲト。嗔テ其文字ノ書ヲ半分分裂テ天ニ上ル。故ニ月日ノ撰定今ハ半アリ。残分ニシテ物ヲ占ニ正キナリト云。其字少々云。良定 著, 明治聖徳記念学会研究所 編 琉球神道記 琉球神道記 明世堂書店昭 和18 国立国会図書館 インターネット公開 <コマ番号 50-51>

琉球神道記以前の文字の存在

数量を表す手段として,縄を結んで数量を表す結縄「バラザン」と,記号で表す「スーチューマー」「カイダ^ディー」「ダーハン」が用いられた。外間は,それらを文字文化にたどり着くまでの全段階的な「非文字の文字」として絵文字,結縄文字として捉えたいと述べている。[外間 p.109]

結縄文字 バラザン

スーチューマやカイダ文字は比較的上層の人々が用いたのに対して、一般庶民は、藁あるいはイグサの結び方によって数量を表す方法を用いたのである。これには人数を表すもの、貢納額を表すもの、材木の大きさを表すもの、祈願用のものがあった。[結縄]

|

| 藁算 [Daderot / CC0 / 出典] |

記標文字

沖縄本島の一部,宮古・八重山の庶民の間で,明治中頃まで用いられた数量を表わす文字のことである。広義には,屋号の記号を含むこともある。沖縄本島の国頭と中頭の海岸沿いの村でスーチューマとワラザン(結縄記標)を兼用する傾向があり,島尻地方ではもっぱらスーチューマを用い,那覇港近辺ではスーチューマを多く用いつつもなおワラザンを用い,宮古・八重山地方ではワラザンをもっぱらとし,かたわらスーチューマを用いた。

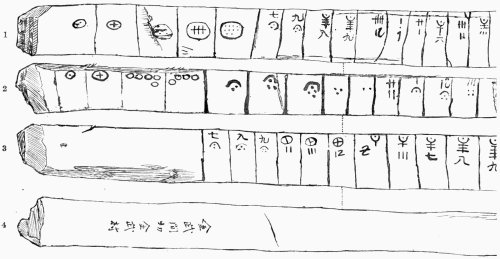

スーチューマ

スーチューマは,金銭・物品の数量と屋号を,木炭や手近にある物で,フェーパンという板に書かれた。板の長さは,短いもので約 30 cm,長いもので約 80 cm あり,幅は約 4 cm,厚さは約 1 cm ぐらいのもので,大小各種ある。厚さが薄い場合は 2 面用いて,厚さが十分ある場合は 4 面用いた。 数字の表し方の特徴は,各桁とも,1 ~ 4 まではその数だけ描き,5 ではその上の桁の文字の半分を描き,6 ~ 9 までは 5 の記号と 1 ~ 4 までの記号を合わせることを基本とする 5 進法であるとされる。

|

| [Chamberlain 1898] |

参 照田代安定「沖縄県諸島記標文字説明」『東京人類学会雑誌』7 巻 78 号<コマ番号 4-7>,同:「沖縄県記標文字説」『東京人類学会雑誌』8 巻 82 号 <コマ番号 4>,8 巻 83 号 <コマ番号 3-5>

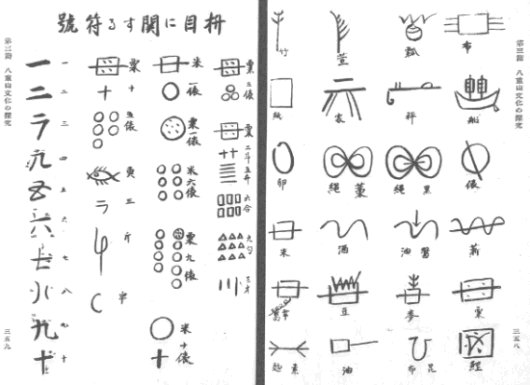

カイダーディー

カイダー字という象形文字が使用されたのは,主に沖縄の与那国島と竹富島であった。言語を完全に表すのではなく,主に数量や所有関係を表すために,人頭税の時代に記録として使われたものである。数量記号の中に明らかな漢数字の混入も見られる。1910 年代にはまだ使われていたと思われるが,1930 年代にはすでにまれであった。現在,カイダー字が使われていた時代を覚えている人は老人に限られ,その数はきわめて少ないし,書かれたものは籠の蓋や板札と紙数枚ずつしか残っていない。カイダー字の種類は, ① 家紋のように屋号を示すダーハン(家判),② スーチューマに基づいた数量を示す文字,そして ③ 島民が独自に作った象形文字である。

河村只雄が『南方文化の探求』の中で「与那国の珍しい文字」として紹介しているカイダー字。[河村]

|

| 与那国の珍しい文字 <コマ番号259 > [国立国会図書館 インターネット公開 /出典] |

参 照 ROSA, Mark Paper Records Containing Okinawan Kaida Characters UTokyo Repository

ダーハン

与那国島では,日常生活に便宜を与える絵文字と記号の用途を広げ,家の姓を書くかわりに使用されたのがダーハン(家判)である。ダーハンは家号であり家紋でもあるのでカイダー字の一種とみなされる(下図中央は,左から,本家・分家のダーハンの例である)。竹富島では,ヤーバンの名で伝えられており,文字を知らない島の百姓に役人が与えたもののようで,島人は役人からヤーバンをもらうために,米や粟その他の贈り物をしたという。石垣島の川平では,ヤーバンだけではなく,放牧された牛の所有者を明示するためのフシヌパンガタ(牛の判型,家畜耳印)が使用されている。

『時双紙』ときそうし

『時双紙』は,1927 年(昭和 2)年頃,沖縄本島の中城村で見つかったもので,原本は失われて,現在は鎌倉芳太郎が模写したものが沖縄県立博物館に 2 冊残っている。これと前出の『琉球国由来記』の「文字」の項に出てくる『時双紙』とどのような関係にあるか,不明である。

『時双紙』は,トキ(覡,時,日を選ぶ男)が,吉凶占いの技術上の準拠物として利用した書物。トキは,吉凶占,祭事や祝事の日取りを定める職能者で,トキ・ユタと同一の概念で捉えられていた傾向もあり,民間レベルの物知りであった。

絵文字 石刻絵文字

昭和 49 年 6 月,沖縄本島の

参 照 仲原善忠「野国総管墓碑について(―近世農具資料―)」『仲原善忠選集 下巻』沖縄タイムス社, 1969. <コマ番号 182-186> (閲覧には,国立国会図書館の「利用者登録(本登録)」が必要)

注

- 伊波普猷「琉球に固有の文字りしや」『古琉球』初版:沖繩公論社. NDL インタネット公開 <134 コマ以降>

- 上村幸雄 (2001)「琉球列島の文字 I. 総論」河野六郎 [ほか] 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂

- 河村只雄 (1939)『南方文化の探究』創元社. 国立国会図書館インターネット公開

- しるびあ たるたりーに(Tartarini Silvia)(2009)「古琉球における文字の導入・使用について」『桜美林論集 36』

- 外間守善 (2000)『沖縄の言葉と歴史』(中公文庫 中央公論新社.

- Chamberlain, Basil Hall (1898) ‘A Quinary System of Notation Employed in Luchu on the Wooden Tallies Termed Sho-Chu-Ma’. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 27. pp. 383-395.

参考文献

- 伊波普猷『ユタの歴史的研究』青空文庫 (初出:「琉球新報」1913 大正2)

- 大山仁快 (1973)「沖縄の古書--新発見の蔡鐸本〈中山世譜〉など」『月刊文化財』 (通号 121)

- 沖縄県立博物館 編 (1993)『刻まれた歴史-沖縄の石碑と拓本 : 企画展』沖縄県立博物館.

- 沖縄大百科事典刊行事務局 編 (1983)『沖縄大百科事典』沖縄タイムス社.

- 国立国会図書館レファレンス事例詳細「カイダー文字」について書かれた文献はあるか。

- 国立国会図書館レファレンス事例詳細砂川双紙(うるかそうし),時(とき)双紙について知りたい。

- 東恩納千鶴子 (1973)『琉球における仮名文字の研究』球陽堂書房.

- 外間守善, 波照間永吉 編著 (1997)『定本琉球国由来記』角川書店.

- 外間守善 (2000)「沖縄の文字文化」『沖縄の言葉と歴史』中央公論新社.

- 与那国町教育委員会 編 (1992)『与那国町の家畜耳印・家判・カイダー字・水田名』与那国町教育委員会.

- 琉球・沖縄関係貴重資料デジタルアーカイブ

- Rosa, Mark (2007) Kaida Character Dictionary 『東京大学言語学論集 26』

- マーク・ローザ (2011)「知られざる沖縄のカイダー字」町田和彦編『世界の文字を楽しむ小事典』大修館書店.