カルキス文字 英 Chalcidian alphabet

カルキスは,ギリシア本土のボイオティアに接する大島エウボイアの海峡を挟んで本土と真向かいにある都市で,ここは前 8 世紀以来,ギリシアの植民と通商活動で指導的な役割を演じたエウボイア人の本拠地であった。この植民活動によって各地にもたらされたギリシア・アルファベットを「カルキス文字」と称する。

カルキス人はギリシアの西方,とくにイタリアの南・中部に植民市を建設したが,これらの諸都市,とりわけクマエ (Cumae) を通じて,当時イタリアで最も先進的なエトルリア人がこの文字を借用し,こうして成立したエトルリア文字が,その後の古代イタリア諸文字の基盤となった。したがって,カルキス文字は,イタリア半島に移植されたギリシア文字としてとりわけ重要な意味をもっている。 [1]

文字体系

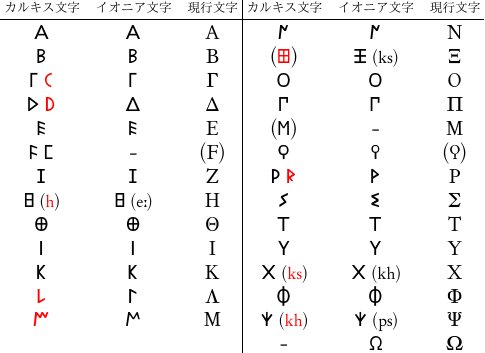

このカルキス文字は,4 つの補足文字(ギリシア文字の最後に配置された Φ,Χ,Ψ および Ω の 4 文字)の配列とその音価が西ギリシア語,すなわち,Χ = /ks/,Ψ = /kh/ (そして H = /h/)であるというほかに,セム文字の sāmek に該当する文字を実際には使わなかったが文字表の中に保存し,表中で赤字で示したように字形の違いや別形を備える,といった点で,ギリシア文字の中でも特殊な性格をもっていた。カルキス文字のこのような特徴は,エトルリア文字を通じてラテン文字の中に持ち込まれ,のちのラテン文字とギリシア文字の違いがここに胚胎した。 [2]

カルキス文字表

注

関連リンク

[最終更新 2021/11/09]