青銅器 英 Bronze

青銅(銅を主成分として錫を含む合金)器の中にはしばしば内壁などに銘文が鋳込まれているものがあり,このような文字を「金文」という。金文は青銅器ができあがってから刻み付けたものではなく,製作の過程で別の工程で銘文用の型に刻み,鋳込んだものがほとんどである。[1]

|

次の周王朝(前 1122~前 256)の時代に入ると青銅器は盛んに作り出された。主として祭祀に用いられた器のもので,金文に用いられた文字の書体を大篆または籀文という。これらの金文の銘文は,ある個人の功績を記念して子々孫々までその器を宝用することを祈念したものが多く,大体スタイルは同じであるが,中には毛公鼎や大盂鼎のようにかなり長文のものもある。[3]

|

|

大盂鼎:周代の中では最も大きなもの(高さ102.1 cm,上部の口径 78.4 cm,重さ 153.5 ㎏)で,その制作時期は康呈の時代(B.C. 1000 年頃)と推定される。内壁に書かれた 19 行,計 291 字からなる長文の銘文であり, 内容は,康王が優れた武将であった盂(人名)に父祖の官職を継ぐようにと命じ,車馬や衣服などとともに述べ 1700 人以上の人間を領民として与えた記念として,盂がこの鼎を作ったことを述べている。[4]

毛公鼎:毛公鼎は大盂鼎よりもさらに長く全部で 32 行,497 字におよぶ,現存の青銅器では最長の銘文がある(高さ 53.8 cm,上部の口径 47.9 cm,重さ 34.7 ㎏,西周後期)。内容は,混乱状態にあった政治を復興し,綱紀を粛正するために,周王が毛公という人物に政治を全面的に委託し,車馬や衣服などを恩賞として下賜した記念に毛公がこの鼎を作ったことが述べられている。[5]

注

- ^ 阿辻哲次 (2009)『漢字文化の源流』丸善株式会社. p. 59.

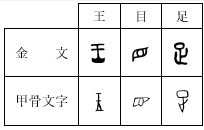

具体的な方法:まず木版か粘土,あるいは皮革などの上に銘文として記録するべき文章を筆で書き,文字の部分を刻み込む。こうすると文字が凹型になるが,その上から薄くのばした粘土をかぶせて型をとれば,凸にとびだして左右が反転した「鏡字」の銘文の型ができる。これを内壁にとりつけてから青銅器を鋳造すれば,できあがりの青銅器では文字は凹になる。その後,研磨の工程を経て金文が完成する。 - ^ 阿辻 (2009) p.60-61. 作表には白川フォントを用いた。

- ^ 河野六郎 (2001)「漢字」河野六郎, 千野栄一, 西田龍雄 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂, p. 257.

- ^ 阿辻哲次 (1989)『図説漢字の歴史』大修館書店 p. 66.

- ^ 阿辻 (1989), p. 66-67

関連文献

- 世界の文字 漢字 ― 金文

- 青銅器

- 金文銘鋳造技術の仮説

- 中国の青銅器 西周時代前期(紀元前1050年頃 - 950年頃)

- 金文 東京大学総合研究博物館

[最終更新 2021/03/05]