アッカド文字 英 Akkadian script

シュメール系楔形文字の一種で,アッカド語の表記に用いられた文字の総称。アッカド楔形文字ともいう。アッカド語は東セム語に属する唯一の古代セム語。狭義には,アッカド王国時代(ほぼ前 2350~前 2150)を中心とした古アッカド語(Old Akkadian)を意味し,広義には後に分化したバビロニア(Babylonia)方言とアッシリア(Assiyria)方言を含む呼称である。ただし,古アッカド語と,あとの 2 方言との系譜関係は必ずしも明瞭でない。[池田 p.22]

アッカド文字は,シュメール文字をベースにして,これをアッカド語の表記に合うように改良したものである。バビロニアとアッシリア方言で用いられた文字をバビロニア文字,アッシリア文字と呼ぶことがあるが,両者はアッカド文字の下位区分である。

シュメール語とアッカド語の間には系統関係がないため,アッカド文字の成立に際しては様々な工夫が凝らされた。最大の変化は,表語文字主体の表記体系から音節文字主体の表記体系への移行である。膠着語であるシュメール語は,語幹の部分を表語文字で書き,接辞のみを音節文字で書く表語文字主体の表記に向いていた。しかし,これは語幹の部分にも複雑な語形変化の起こるアッカド語には明らかに不向きな書記体系であった。そのため,アッカド文字では音節文字を主体とし,そこに慣用に従って表語文字を織り交ぜるというシステムに切り替えざるをえなかった。[池田 p. 23]

音節文字主体の表記体系への移行に伴い,文字の音価を大幅に増やしていく必要性が生じた。また,アッカド語にはシュメール語に存在しない音素もあったため,それらの音を書き表す方法を編み出す必要もあった。これらの課題の解決にあたり,新しい文字を作るのではなく,既存の文字に新たな音価を割り当てるという方法が採られた。こうして紀元前 2350 年頃成立したのが,同音異字性と多音性をもつ複雑な古アッカド語音節文字表である。[池田 p. 24]

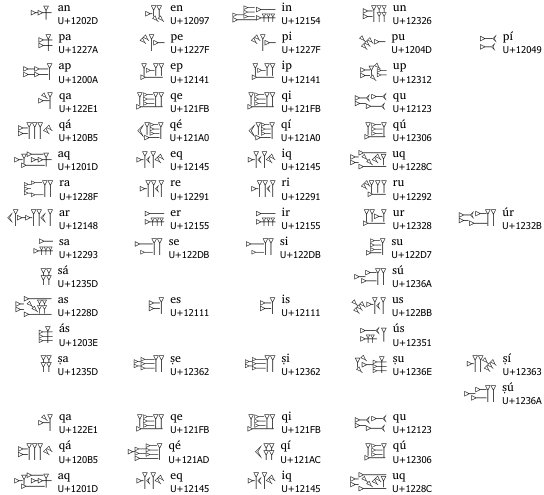

音節文字と数字

音節文字

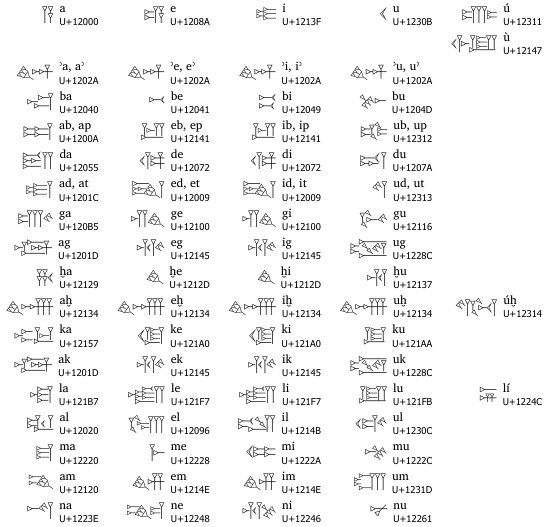

アッカド文字が表す音節は,基本的に, V・CV・VC・CVC の 4 種類である。アッカド語には 4 つの母音(a,e,i,u),2 つの半母音(w,y),19 の子音(ʔ,b,d,g,ḫ,k,l,m,n,p,r,s,ṣ,š,ś,t,ṭ,z)がある。【池田 p. 25.】 表中の “u+数字” はユニコードの文字コードを示す。作表に使用したフリー・フォント “CuneiformNAOutline” はUnicode fonts for Oraccからダウンロードする。

| 主な V・CV・VC 音節文字 [池田 pp. 26-27] |

|

|

|

表語・表音文字

>アッカド文字の文字の総数は約 600 にのぼり,その多くが表語文字であると同時に音節文字である。すなわち,同一の文字が表語的にも表音的にも用いられる。たとえば,「大麦」を表す表語文字は同時に /še/ という音価をもつ音節文字である。また,「口」「鼻」「歯」「話す」「言葉」を表す多義的表語文字は同時に,/ka, qa, ga, pi, pe, zu, su, du, iš, zib/ 等の音価をもつ多音的音節文字である。したがって,アッカド文字は文脈から,どの意味,ないしは,どの音価が使われているかを推定しながら読んでいかなければならない。[池田 pp. 24-25]

同音異字

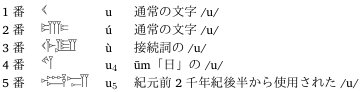

アッカド文字の特徴の一つが,同音異字の多さである。たとえば,/u/ という音価を表す文字は全部で 12(研究者によっては 20)ある。ローマ字転写においては,アッシリア学の伝統に従って,これらに番号をつけて区別する。しかし,これらの /u/ が一様にすべての文書に現れるわけではない。頻繁に使われるものは,各音節につき 4~5 種までである。また,使われる音価は,時代と地域によってある程度限定されてくる。用途による使い分けもある程度見られる。

二重子音

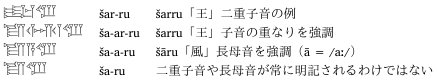

二重子音は,CVC 文字あるいは VC 文字に CV 文字を続けて書くことによって表示できる(下図「王」参照)。また,長母音は,CV 文字の後に V 文字を書くことによって表記することができる(下図「風」参照)。しかし,二重子音や長母音が常に明記されるわけではない。

決定詞

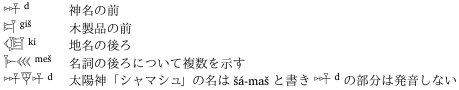

後続または先行する名詞の意味的・文法的範疇を示す用法を,決定詞(determinative,限定詞とも)と呼ぶ。ローマ字転写の際には小さな肩つき文字で示す。

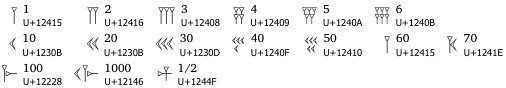

数字

多くの目的,とくに数学用に,数字は簡略化された桁の数記法が使用され,順に並べられた数字の桁でその数値が決められた。垂直と斜めの楔形のみで表される。紀元前の最後の数世紀間,バビロニア人が天文学のために 60 進法を使用した名残が,今日の 1 分間が 60 秒,1 時間が 60 分,円周が 360 度というものである。

同一の記号が分数の表記にも使われた。つまり,1 の記号は,1/60 にも 1/602 などにもなる。すべては数字が使われる順番(左側ほど数は大きい)と文脈に依存している。ただし,このような体系は,純粋に数学や天文学のために使用されたもので,たいていの日常の経済上の運用には,数字や分数は発音表記された。(100 を英語で “one hundred” と書くように)

字形

アッカド文字成立当初は,まだ縦・横・斜めの楔を上下左右あらゆる向きで書いていた。しかし,時代が下がるとともに楔の種類が整理され,最終的には上から下,左から右,左上から右下,ヴィンケルハーケン(葦のベンを垂直に押しあてた楔)に,稀に使われる左下から右上を含めた 5 種類の楔で,文字が構成されるに至った。[池田 p. 28]

アッカド文字にはかなりの時代的・地域的偏差がある。そのため,どれをもってアッカド文字の標準的字形とするかが問題となる。アッシリア学の伝統では,最初に入手可能となった膨大な文書群の文字でもあり,また最も標準化されている新アッシリア時代の字形を標準とみなしている。[杉 p. 138]

アッカッド文字の解読

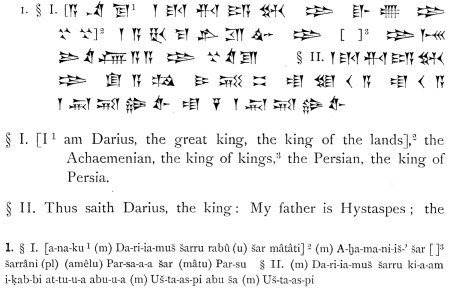

ベヒストゥン碑文

|

| ベヒストゥン碑文 [Friedrich von Spiegel / Public Domain / 出典] |

ティグラト・ピレセル 1 世の八角柱碑文

|

| ティグラト・ピレセル 1 世の八角柱碑文[Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) / CC BY-SA 4.0 / 出典] |

碑文の内容は,ティグラト・ピレセル 1 世による大遠征と大規模な建築活動について記された年代記で,八角柱の全面に,欄に区切られ 809 行にわたって書かれていた。[ブリジット・リオン p. 21]

注

- 池田潤 (2001)「アッカド文字」河野六郎, 千野栄一, 西田龍雄 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂.

- ブリジット・リオン, セシル・ミシェル 編, 中田一郎 日本語版監修, 渡井葉子 訳 (2012)『楔形文字をよむ (ルネ・ジノヴェス考古学・民族学研究所叢書)』山川出版社.

- クリストファー・ウォーカー 著 ; 大城光正 訳 (1995)『楔形文字』学芸書林.

- 杉勇 (1967)「楔形文字の世界」『世界の文化史跡 2 オリエントの廃墟』講談社.

- ― (2006)『楔形文字入門』講談社.

参考サイト

シュメール文字 | 古代ペルシア楔形文字 | エラム楔形文字

シュメール文字 | 古代ペルシア楔形文字 | エラム楔形文字- Akkadian Cuneiform Chaper I Introduction

- Andrea Seri Adaptation of Cuneform to Write Akkadian

- Borger, R. (1981) Assyrisch-babylonische Zeichenliste. archive.org

- Gelb, I. J. (1961) Old Akkadian Writing and Grammar. oi.uchicago.edu

- Knowledge and Powe The Neo-Assyrian Empire

- Mercer, Samuel A B (1921) Assyrian grammar with chrestomathy and glossary. archive.org

- Omniglot Akkadian cuneiform

- Rawlinson, H. C. (1851) Memoir on the babylonian and assyirian inscriptions. Jornal on the Royal Assiatic Society. Vol XIV, Pt 1. archive.org

- Weisberg, David B. Neo-babylonian texts in the Oriental Institute Collection. oi.uchicago.edu