アステカ文字 英 Aztec writing,西 escritura azteca

|

| 太陽の石(アステカの暦石)[Juan Carlos Fonseca Mata / CC BY-SA 4.0 / 出典] |

メシーカ(Mexica)は,彼らの主神メシトリ神(Mextli または Mixtli)の民を意味する言葉で,アステカと同種の意味で使われている。したがって,アステカ文字はメシーカの文字(escritura mexica)ともいわれる。[1]

テキストが扱っている内容は,歴史,宗教,行政の 3 つに分けることが可能である。ミシュテカの絵文書と同じように,基本的には,慣用化した絵で大筋の内容を表わし,人名,地名,時が文字によって表わされる。人や場所の名を表わす文字は,必然的に表音表記によることが多いが,その書き方は自由度が大きく,書き順は,下から上,右から左など,一定ではない。暦の文字は,ミシュテカの絵文書に用いられたものとほとんど変わらない。メキシコ中央高原で言語が異なっても利用された表意文字であるが,しかし,言語ごとに読み方は一定で語を表わすものであるから,正確には表語文字といった方がよい。 [2]

文字組織

アステカ文字(西暦 1100 年以降)は,メソアメリカの文字の中で,言語と文字の関係が最もよく分かっている文字である。アステカ文字の言語はナワトル語である。サポテカやミシュテカなどの声調言語と異なり,抱合言語である。そのため同音異義語が少なく,漢字の形成原理でいう仮借の利用ができにくい言語でもある。文字は絵文字,表語文字と表音文字のなどの要素を含む混合体系であるが,語は表音文字による文字の組合せで表わされるものが多い。[3]

それぞれの記号のタイプや要素の割合は,時代によって変わっているが,絵文字が最も多い。絵文字の大部分は,地名,人名,暦の日付,量的な実体などを表す文字である。[4]

アステカの表語文字には,征服前の表記とされる絵文字レベルの文字(例えば,足跡で「旅」を表す)と,絵文字から発展した文字(神官と星を点線で結んで「天文観測」を表すなど)とがあった。さらに,神(trotl)は太陽を象徴する図形で,人物の口の前に水平に書かれた疑問符様の記号は「言葉」を意味する。[5]

表音文字は,それが表す音価を伝えるが,ある文字が表語文字か表音文字か,文字を見ただけで決定できる方法はない。同じ文字が観念を表せば表語語文字であり,音を表すなら表音文字となる。表音文字は表語文字とは独立して,または,それに付随して使うことができた。アステカの表音文字は,常に,書かれる言葉の同音異義語が使われて,この同音異義語は表語的に書かれる。[6]

|

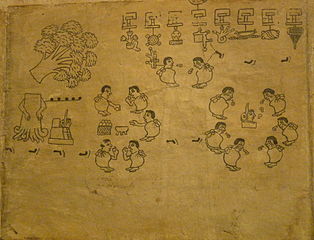

| アステカ文字の例(Boturini codex、Folio 6)[ El Comandante / Public Domain / 出典] |

|

| アステカ音節文字 [PauloCalvo / CC BY-SA 4.0 / 出典] |

アステカ文字テキスト

アステカの「移民の記録」

Codex Boturiniは,移民の記録としても知られ,伝説上の原郷アストランからの人々の移住を描いたものである。絵文書は,アストランからの出発の場面をから始まる(Folio 1)。2 ページは,荷物や子供を背負った 4 人の人物が見られる。かれらは移住してゆく 4 部族を表わしている。部族名はそれぞれ頭上に描かれている。点々とつらなる足跡は移民の進路をあらわしている。[7]

3 ページには,かれらが折れた木と祭壇で示されている地点(アステカ語で Tamoanchan とよばれた地点)に達し,ここでいままで親しくしてきた 8 部族と会う。右下の 2 つの円陣は,去る部族,送る部族が一緒になって宴会と儀式を行ったことを示している。円陣の上部で相対している 2 人の人物は,去る部族,送る部族を代表している族長たちで,右側の族長の目と耳をつなく 2 本の線は,かれが涙を流していることを示している。その上の横に並んだ 8 個の記号は,送っている 8 部族をあらわしている。8 個の記号に共通している方形の部分は,「家」の形で,部族を示し,その下にそれぞれ部族名が記されている。右から 5 つ目の部族名の上に見える小円は星で,儀式が夜におこなわれたことを示している。右上の 3 個の足跡は,このような儀式と宴会ののち 4 部族が移住地にむかって出発したことを示している。[8]

|

|

|

フェフェルバリィの絵文書

この図は聖暦であると同時に,アステカ族のもっていた世界像を示す。4 方向(東西南北)のそれぞれにひとつの色,ふたつの神,5 つの暦日のサインが対応していた。中央には火神がおかれている。[9]

|

| フェフェルバリィの絵文書 [Public Domain / 出典] |

Códice Borgia

260日の周期を持つアステカの祭祀暦。1 から 13 までの数字で表される周期と,名前によって区別される 20 日間の周期の 2 つの組み合わせからなる。13 日の各周期は,その第 1 日の名前(ワニ,ジャガーなど)によって支配され,それぞれ異なる運勢を持つと考えられていた。20 日周期の各日にそれぞれ別の守護神があった。これに 13 の日の主,13 の神聖な鳥,夜の九王などが組み合わされ,個人の吉凶や催事の日取りを決めるのに用いられた。[10]

|

| 「夜の九王」Códice Borgia page 14 [Desconocido / Public Domain / 出典]

1. シウテクトリ (Xiuhtecuhtli) 火の神.

2. テスカトリポカ (Tezcatlipoca) 摂理の神. 3. ピルツィンテクートリ (Pilzintecuhtli) 若き王. 4. チャルチウィトリクエ (Chalchiuhtlicue) 水の女神. 5. ミクトランテクートリ (Mictlantecuhtli) 死の神. 6. センテオトル (Centeotl)トウモロコシの神. 7. トラソルテオトル (Tlazoltéotl) 地母神. 8. テペヨロトル (Tepēyōllōtll) ジャガー神. 9. トラロック (Tlaloc) 雨と雷(稲妻)の神. |

注

- ^ 植田覺 (2001)「アステカ文字」河野六郎, 千野栄一, 西田龍雄 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂 p.10.

- ^ 八杉 p. 102.

- ^ 八杉佳穂 (2001)「メソアメリカの文字」河野六郎, 千野栄一, 西田龍雄 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂 p. 1024.

- ^ 植田p.15.

- ^ 植田p.19.

- ^ 植田p.20.

- ^ 加藤一朗 (2012)『象形文字入門』講談社. p. 32.

- ^ 加藤 pp. 32-33.

- ^ 小林致広 (1978)「アステカの絵文書」『季刊民族学』2(4), p. 73.

- ^

トナルポワリ

トナルポワリ

関連リンク・文献

アステカ

アステカ- AncientScript Aztec

- Sahagún, Bernardino de (1979) Códice florentino. 邦訳:篠原愛人, 染田秀藤訳 (1992-1995)『神々とのたたかい』(岩波書店)[デジタルデータ]Bernardino de Sahagún: Historia general de las cosas de Nueva España

- codex borbonicus / codex mendoza / codex magliabechiano / ramirez codex