ことば村・言語学ゼミナール

| ■ 言語学ゼミナール(4) |

| ▼言語学ゼミナール |

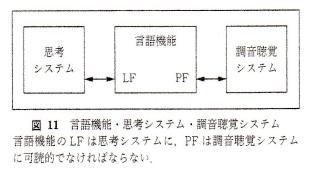

● 2008年11月22日(土)12時30分-13時30分 ● (株)オフィス・ヘンミ会議室 ● 座長:金子亨(千葉大学名誉教授・言語学) 1.句構造連鎖前回の最後にあげた図(中島平三「統語論」『言語の事典』朝倉書店, 2005, p.80)では、ヒトの言語の文法がその思考システムと調音システムとに介在するこころの機能であるということが示されています。これを再掲します:

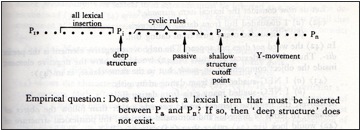

(図1) これらのシステムの間には可逆的・双方向的な情報の流れがあります。その情報はこの過程のどこでも読めなければならないから、根本的に同型(homomorphic)であるはずです。しかしそれぞれのシステム内部で独特の形式をもっていると考えていいでしょう。例えば、文法の内部では、さまざまな段階の言語記号の群が隙間なく連続しているはずです。ノーム・チョムスキーの1968-77年代の考えでは、文法の内部では句構造が文法規則によって隙間なく順次に派生されているとされました。簡単に図示すると次のようです: (1) この考えでは、おおまかに言って、P1が図1の言語機能のLFに相当し、PnがPFに相当します。これらを結ぶものが派生規則であって、それが全体として文法機能を作っているということになります。 しかしこの頃、このような句構造派生の考えをさらに一歩進めて、salto mortale(死の跳躍)を試みた一群の人々がいました。彼らはこの同型的導出過程がP1を超えて左に延びることを主張しました。その典型的な例が次の図です:

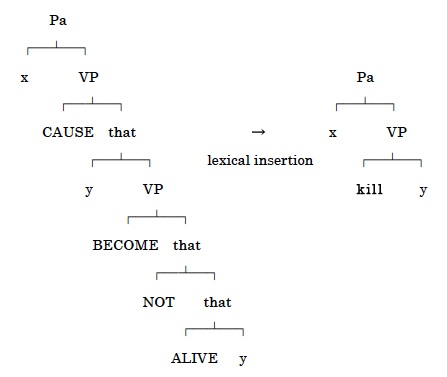

(図2) このall lexical insertionの部位で何が起こるかを典型的な例で見てみましょう。いま、 (2a) のような句が (2b) のように分析できて、大略 (2c) のような句構造をもつとしましょう。

(2) (J.D. McCawley 1968-69のアイディア) この時、図2のdeep structureの左のall lexical insertionのどこかCAUSE以下の句が語彙項目killに置き換えられるというのです。このアイディアは語彙情報と文法的な統語情報とが同型であるという思想に基づいて、図1のLFの左にある概念的システムの情報を句構造として表示して、それを辞書項目挿入規則によって文法に内部にはめ込むと考えたものです。この考えが生成意味論generative semanticsの根本にありました。 チョムスキーはこの考えに反対し、語彙情報を句構造に取り込むとき語彙はそれ以上に分解してはならないと考えました。つまり図1のLFの要素は語彙情報であるいうのです。この立場は語彙論的と呼ばれました。一方、語彙挿入を主張する立場は変形論的と言います。後の論争で後者の立場は敗北します。生成文法の本流は語彙論的に発展していくことになります。この問題についてはその後もさまざまな論議がありましたが、ここではその論議の経緯を回顧することはさし当たり割愛します。ただ一つ注意しておきたいのは、その後も多言語情報処理の分野(例:機械翻訳)では類似の語の分解lexical decompositionの方法が用いられてきたことです。 2.システム間インターフェース図1には二つのシステム間インターフェースがみられます。第一は左の思考システムと言語機能(文法)との間、第二は文法と調音システムとの間です。第一のインターフェースは思考と言語との、第二のそれは文法と音声との間にあります。 まず、第二のインターフェースを見ましょう。 2.1.文法・音声間インターフェース文法の音韻論側の出力は音素の連続という形だと言われています。それが図1の文法システムの右側にあるPFだと考えられます。一つの文の音素連続が音声的に実現されたとき、それぞれのシステムが与える情報に過不足があってはいけないはずです。しかしこの側の出力にも問題があります。例えば、次のような文を見ましょう。単なる音韻的出力では、 (3a) の終助詞 /ne/ の多様なニュアンスは音韻的にどう表示されるのでしょうか。文 (3b) の裸の名詞「熊」は恐怖、警戒、愛着、食欲などどのような表情の言語表現なのでしょうか?また (3c) の表現は交感的使用(phatic communion<Bronis?aw Kasper Malinowski, 1884-1942)として使われたときにはどういう音になるのでしょう? (3) これらの言語情報を文法はどのように表示して音声部門へ出力するのでしょうか。ここで問題にした表現の表情、そこに込められた心情、人間関係構築の意思のようなものが文法とどのように接しているかという問題はまだよく分かっていません。それだけでなくよく研究されてきていないようです。またそもそもその問題はこの文法・音声間のインターフェースの右側の、つまり文法の問題なのでしょうか。それとも言語学の外側にあることがらなのでしょうか? この問題は別の機会に討論することにしましょう。 2.2.思考システムと文法とのインターフェース言語機能システムの内部と思考システム内部の問題をさしあたり方便として分けて考えてみましょう。文法内部の問題での第一の問題は、その要素がどのようなものかです。 次回は文法形態についての基本的な問題を考えてみましょう。 2.2.1.文法形態 言語知識表現は普通、形態上次のように分類されます: (金子 亨) |