漢字 ― 甲骨文字 英 Kanji - Oracle bone script

漢字の祖先として遡ることができる,もっとも古いものは,商王朝の晩期,紀元前 1300 年頃から紀元前 1000 年頃にかけて使われた「甲骨文字」である。

青銅器の有名なコレクターであった王懿栄の甲骨コレクションを買い取った劉鶚が,5,000 点以上の甲骨から文字が鮮明なものばかり 1,058 片を選んで,それを 1903 年 11 月に『

甲骨文は,河南省北部の安陽県小屯村で出土したもので,この地は古くから殷墟,すなわち殷の都の跡として伝えられているところであり,殷の第 20 代の王である盤庚以来,殷が滅亡するまで都がおかれていた場所とされている(前 1401 年から前 1123 年頃)。甲骨文とは,この時期(遺物としては第 23 代武丁以後)に,主として王を中心とする祭祀や外交および日常生活などの卜占に使用した亀甲や獣骨の上に彫り付けた文字のことである。また,甲骨文はそのような卜占の内容の記録であるところから,別に甲骨卜辞とも呼んでいる。

甲骨文の書体は,時期によって文字の大小などの変化が認められるが,かたい亀甲や獣骨の表面に鋭利な刀子で文字を一気に彫り込む方法には変わりはなく,いずれも,鋭い直線の組合せで文字が構成されている点に特徴がある。

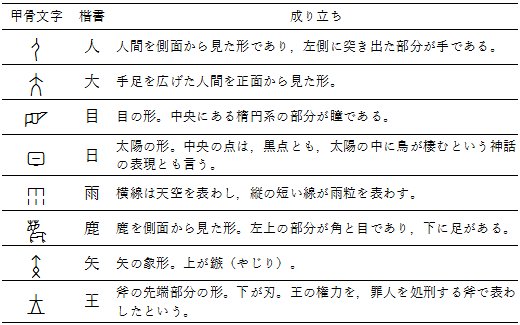

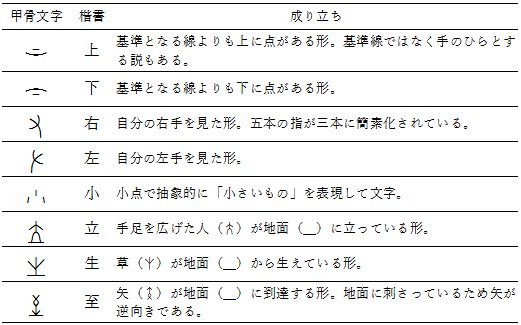

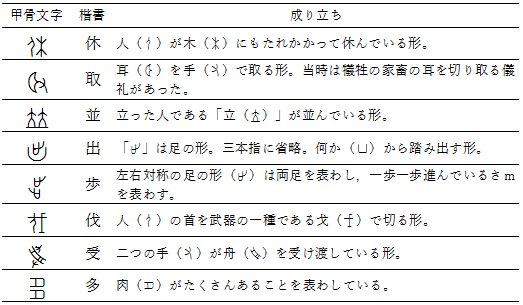

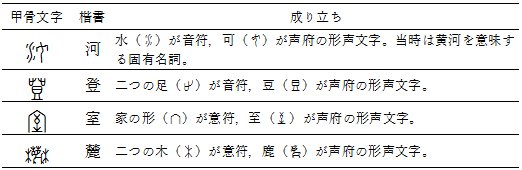

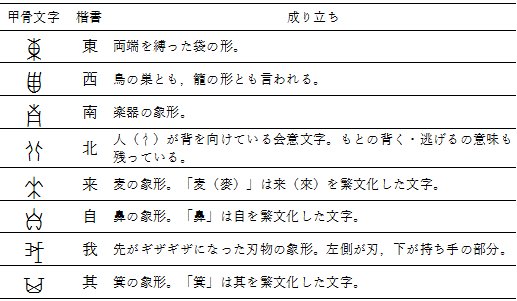

甲骨文字の構成

甲骨文字は現在の漢字(楷書)と形が大きく違うものの,構造は同じである。甲骨文字は漢字のひとつの書体であり,それが 3,000 年以上にわたって継承されてきた。甲骨文字も現在の漢字に置き直せば容易に読むことができる。漢字の成り立ちにかかわる象形・指事・会意・形声は,全て甲骨文字の段階で出揃っていた。[落合 pp. 34-35]

象形文字

指事文字

会意文字

形声文字

仮借

数字

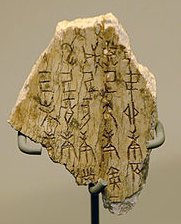

|

| 紀元前14世紀の殷の甲骨文 [Gisling / CC BY-SA 3.0 / 出典] |

甲骨文例

世系表

殷王室の世系を記録したもの。

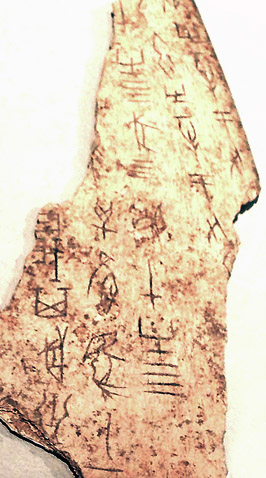

|

| 兒氏家譜刻辭 [秋霖驟雨 / CC BY-SA 4.0 / 出典] |

干支と卜旬

甲骨文には,卜いの内容を記した文章を卜辞と呼ばれるもの,暦として使われた干支表,卜いに使う亀の保管を記した「記事刻辞」などがある [阿辻 p. 24]。殷代では年を数えるのには干支は使われず,日を数える丙から癸に終わる十干が使われた [阿辻 p. 30]。この 10 日間を一区切り「旬」と呼び,日本語の上旬・中旬・下旬のルーツである。[阿辻 p. 41]

|

| 牛の肩甲骨に刻まれた甲骨文. 紀元前 11 世紀初頭のもの [Kanguole / CC0 / 出典] |

各種甲骨文例

|

| |||||

|

甲骨文と金文

殷の後期に併存する甲骨文と金文について,中国の古文字学者裘鍚圭は,甲骨文を俗体字,金文を正体字として捉えている。正体字とは鄭重な場合に使用される正規の書体であり,俗体字とは日常に使用される比較的簡便な書体をいう。両者の書体の中には,概して動物や植物,あるいは族名などの固有名詞に象形的な要素を認めることができるが,しかし,全体として象形と見なされる文字は少なく,しかも殷代晩期になると,その象形の要素も薄れて,文字はしだいに簡略化の方向に向かい,かつ甲骨文と金文の書体の接近さえ見ることができる。このことは,殷代に甲骨文も金文も,全体として純粋な象形文字からは相当に進歩した段階にあり,この段階に至るまでには,かなりの時間を経過したものと見なければならない。[永田 p. 263]

注

- 阿辻哲次 (2009)『漢字文化の源流』丸善出版.

- 永田英正 (2001)「漢字」河野六郎 [ほか] 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂.

- 落合淳思 (2008)『甲骨文字に歴史をよむ』筑摩書房.

- 末次信行 (1999)「西周時代の甲骨文字」『月刊しにか』10(4)

- 松丸道雄 (2017)『甲骨文の話』大修館書店.

関連サイト

甲骨文字

甲骨文字- Omniglot Oracle Bone Script (甲骨文)

- 百度百科 甲骨文 (中国古代文字) | 図

- 「白川フォント」立命館大学

- 中西コレクション(国立民族学博物館)甲骨文字

- 京都大學人文科學研究所所藏甲骨文字索引