ドラヴィダ諸語の文字 Scripts for Dravidian languages

インドの諸言語は,大きくインド=アーリア系諸語,ドラヴィダ系諸語,シナ=チベット系諸語,オーストロ系諸語の4つの言語系統にほぼ分けることができる。

13 世紀に,コールドウェル(R. Coldwell)やキッテル(F. Kittel)らは,サンスクリットのいくつかの語彙が,インド・ヨーロッパ語起源ではなく,ドラヴィダ語に由来するということを発見した。アーリア人はいくつかの波をなしてインドに侵入したと思われ,ヴェーダ文献の中に,すでに,ドラヴィダ起源とみられる語が存在することは,ヴェーダ期,ないしは,それに先行する時代に,アーリア民族とドラヴィダ民族が一定期間,共存していた事実を強くうかがわせる。

その後,両民族の言語は 3 千年にわたって混交をくり返し,現在では,アーリア系の言語とドラヴィダ語は,音韻,文法,語彙の各面でかなりの共通性をもつに至っている。そして,このような「汎インド語的」状況に注目して,エメノー(M. B. Emeneau)は,これを多言語領域(linguistic area)の概念でとらえた。

ドラヴィダ語に含まれる多くの言語が無文字言語であり,加えて,文字をもつ 4 つの言語も,紀元前に遡る資料をもつのはタミル語(最古の碑文は B.C.250~150 年頃,文献は A.D. 1c~3c)だけで,残りは,すべて A.D. 5c 以降の資料しかもたないからである(最古の碑文と文献は,それぞれ,カンナダ語では A.D. 5c,A.D. 9c,テルグ語では A.D. 6c,A.D. 11c,マラヤーラム語では A.D. 10c,A.D. 13c~14c である)。そして,これら 4 大文字言語の最古の資料と現存する少数言語に共通の特徴をもとにして五〇〇〇年前の日常,「ドラヴィダ祖語」の実態に関して,一応の推定がなされている。[徳永宗雄}

| 目次 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ドラヴィダ語は,現在,主としてインド亜大陸南部で話されている,相互に親縁関係をもつ諸言語の総称である。また,「ドラヴィダ」という名称は,これらの言語を話す民族の総称としても用いられる。この「ドラヴィダ」という名称は,ドラヴィダ語族の中でもっとも有力な言語である,タミル語の「タミル」と同じ起源を持っている。この名称を最初に用いたのは,『ドラヴィダ語比較文法』(A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages, 1856)の著者コールドウェルである。彼は,クマーリラ=パッタ(Kumārila Bhaṭṭa)の『タンドラヴァールッティカ』(Tantravārttika, A.D. 7c)に現れる drāviḍa を,現在のドラヴィダ語圏全体をさすものとみなして,ドラヴィダ語全体の名称として用いた。

ドラヴィダ語族に属する言語としては,固有の文字,文献,文学を有し,インド共和国憲法に記載された 15 の公用語に含まれる,タミル語,マラヤーラム語,カンナダ語,テルグ語と,それ以外の多数の少数言語がある。ドラヴィダ諸語の相互関係とその下位分類については,分布地域と言語特徴に違いに基づいて,北部ドラヴィダ諸語,中部ドラヴィダ諸語,中南部ドラヴィダ諸語,南部ドラヴィダ諸語に分けることが多い。[徳永宗雄]

北部ドラヴィダ諸語の文字

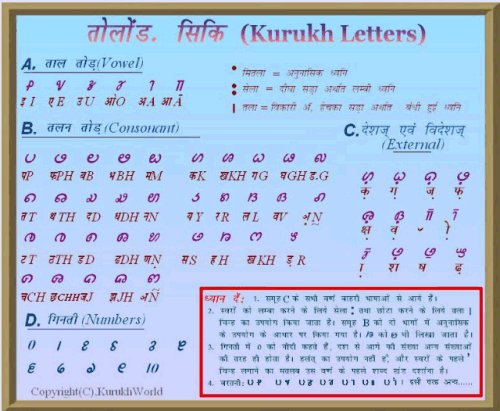

トロン・シキ文字 Tolong Siki

クルク語(kurukh)はビハール州ラーンチー(Ranchi),マディヤ・プラデーシュ(Madhya Pradesh)州ラーエガル(Raigarh),西ベンガル州ジョルパイグリ(Jalpaiguri)を中心に話される。別称としては,オラーオーン(Oṛāōn)があるが,これは,近隣のアーリア系言語の話し手による名称である。インド・アーリア諸語に囲まれた言語島であること,およびムンダー諸語に近接するといった事情から,クルク語は,これら諸言語から少なからぬ影響を受けている。参 照 ![]() トロン・シキ文字

トロン・シキ文字

|

| トロン・シキ文字 [Preliminary Proposal to Encode the Tolong Siki Script in the UCS / 出典] |

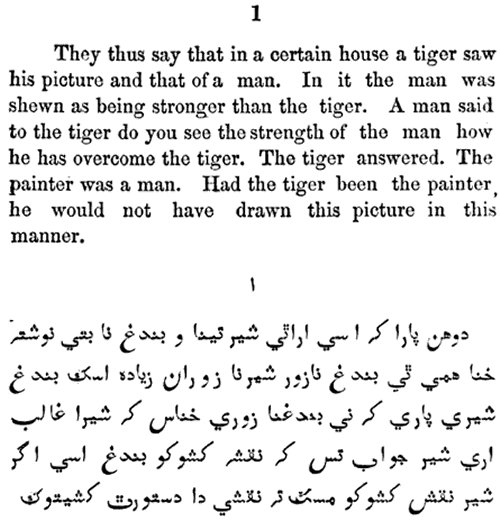

ブラフーイー語 Brahui

パキスタンの,カラート(Kalat),カラチ(Karachi),ハイルプル(Khairpur),および,南部アフガニスタン,イランの一部にも話者をもつ。分布地域の特殊性,および,話者の大多数が,近接するバローチー語等との二重言語者であるといった事情から,話者数を正確に把握することば難しい。話者は,ほとんどがイスラム教徒であり,ペルシア文字を使用する。ブラフーイーという語の語源は,イラン語形 barōhī 「山の住人」と同源とする説や,ドラヴィダ語形 *vaṛakōī 「北の山の住人」をする説がある [家本太郎*c]。ブラフーイー語の存在は,かつてドラヴィダ語族がパキスタンのスィンドやパンジャブ地方,イランの東部,インドのグジャラートやマラータ地方などの広範囲にわたって定住していたものの,アーリア族の侵入とともに大部分はインド南部へと移住していったが,一部は依然としてパキスタン内にとどまったことを示すものと考えられる [奈良毅]。

|

| [Allâh Baksh (1877) Handbook of the Brahui language / 出典] |

関連サイト

ブラーフーイー語

ブラーフーイー語- Omniglot Brahui (Bráhuí / براوی)

- ScriptSource Brahui

中南部ドラヴィダ諸語の文字

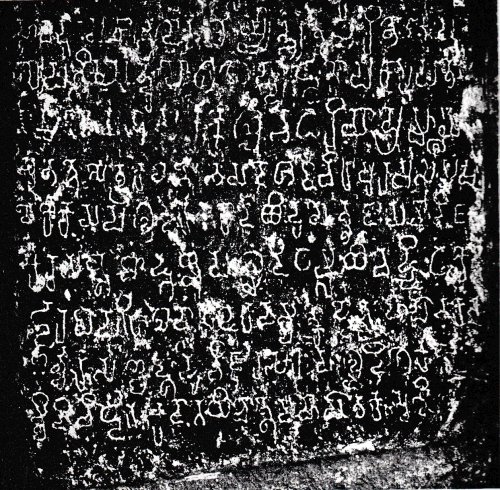

テルグ・カンナダ文字 Telugu-Kannaḍa

グプタ朝期からその後の時代にかけて,中部インドのデカン高原では,東部のイクシュヴァーク朝,西部のカダンバ朝の支配期を経て,東西のチャールキヤ朝の下で,それぞれテルグ文字とカンナダ文字の祖型が生み出された。最初の例は古いカンナダ語を記す 5 世紀のハルミディ(Halmidi)刻文とされているが,この時代にはテルグ文字・カンナダ文字の間の相違はきわめてわずかで,両者をあわせてテルグ・カンナダ文字あるいはカンナダ・テルグ文字と呼ばれる。

|

| ハルミディ出土の最古のカナレヤ語碑文の一部. 紀元 5 世紀とされる. [Diringer] |

|

| カルナータカ州ナガレスヴァラ寺院の 1000 年代から 1100 年代にかけてのカンナダ語碑文 [Dineshkannambadi at the English Wikipedia / CC BY-SA 3.0 / 出典] |

関連サイト

ボクスヘッド文字 Box-Headed

デカン地方を支配したチャールキヤ王朝(6~12 世紀)で用いられた言語を表記するために用いられた文字。

|

| ボクスヘッド文字 [中西印刷 / CC BY-SA 3.0 DEED / 出典] |

関連サイト

- ScriptSource Chalukya (Box-Headed)

テルグ文字 Telugu

南インドのアーンドラ・プラデーシュ州で主に話されているテルグ語を表記する文字。南方ブラーフミー文字から派生した文字の系統で,カンナダ文字と密接な関係がある。15 世紀頃に二つの文字に分岐したと考えられている。現行の字体成立には,19 世紀初頭以降のキリスト教伝道組織による活版印刷に依るところが大きい。参 照 ![]() テルグ文字

テルグ文字

|

| 1747年のキリスト教の執筆 [Public Domain / 出典] |

ゴーンディー語の文字 Gondi

ゴンディ語(GōṇǠ)は、中南部ドラヴィダ語の一種で、主にインドのマディヤ・プラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、チャッティースガル州、アンドラ・プラデーシュ州、テランガーナ州、および近隣の州の少数民族で、約300万人のゴンディ人によって話されている。ゴンド語はゴンド族の言語であるが、絶滅の危機に瀕しており、ゴンド族の5分の1しかこの言語を話さない。ゴンディ語には豊かな民俗文学があり、その代表的なものが結婚式の歌や叙事詩である。ゴンディ人はテルグ人と民族的に近縁である。Wikipedia language

ゴンディ語は通常デーヴァナーガリー文字かテルグ文字で書かれてきたが、土着の文字も存在する。1918年にマンシ・マンガル・シン・マサラムというゴンド人がブラーフミー文字ベースの文字を考案し、2006年にはハイデラバード大学の研究グループによって1750年までの在来文字が発見された。それにもかかわらず、ほとんどのゴンド族は自分たちの発達した言語に気づいておらず、現在はどの文字も使っていない。グンジャラ・ゴンディ・リピが急浮上しており、アンドラ・プラデシュ州北部の村々では、その使用を拡大するための支援活動が行われている。 Wikipedia script

参 照サラム・ゴーンディー文字

南部ドラヴィダ諸語の文字

ヴァッテルットゥ文字 Vatteluttu alphabet

インド半島南部において 6 世紀から 19 世紀まで,初期にはタミル語,のちにマラヤーラム語の表記に用いられた文字。タミル語・マラヤーラム語で「丸い文字」を意味する。なお,コーレルットゥ文字(kōleḻuttu,マラヤーラム語で「錫杖文字」)は,16 世紀以降ケーララ地方で公文書に用いられたこの文字の変種である。

インド系文字の祖形であるブラーフミー文字は,西暦紀元前後には,タミルナードゥ地域南部において,主としてジャイナ教徒によってタミル語の表記に充てられるようになり,タミル語固有の字母の追加やタミル語表記には不要な有気子音字母や有声子音字母の廃用といった,特殊化を受けるごとになった。これをタミル・ブラーフミー文字(Tamil-Brahmi)という。ヴァッテルットゥ文字は,タミル文字とともにこのタミル・ブラーフミー文字を起源とする文字である。[松田伊作]

|

| Velvikudi Grant (8th century AD, Tamil) [Ms Sarah Welch / CC BY-SA 4.0 / 出典] |

コーレルットゥ文字 Kōleḻuttu

17 世紀中葉のコーレルットゥ文字銅版刻文

|

| Paliyam copper plate2 [Challiyan at Malayalam Wikipedia / Public Domain / 出典] |

タミル・ブラーフミー文字 Tamil-Brahmi

タミルナードゥ州マドゥライ県チェンナイの Mangulam 碑文

|

| [Tnexplore / CC BY-SA 3.0 / 出典] |

チョーラ文字 Chora

9 世紀から 13 世紀にかけて,南インドを支配したチョーラ朝で,タミル語を表記するために用いられた古形グランタ文字の一種。

|

| チョーラ文字 [中西印刷株式会社 / CC BY-SA 3.0 DEED/ 出典] |

グランタ文字 Grantha

7 世紀になると,パッラヴァ朝・パーンディヤ朝の刻文が数多く残るようになり,文字の様相もよく分かるようになるが,そこではタミル文字とヴァッテルット文字の相違が見られ,また,サンスクリット語の表記のためには,別にグランタ文字が用いられている。このグランタ文字はタミル・ブラーフミー文字からではなく,東部デカンのサータヴァーハナ・イクシュヴァーク両朝で用いられたブラーフミー文字がパッラヴァ朝に引き継がれて発生したものである。参 照 ![]() グランタ文字

グランタ文字

|

| 円形グランタ文字による「ヨハネによる福音書」3章16節。言語はサンスクリット。19世紀 [Unknown / Public Domain / 出典] |

|

| 8 世紀のグランタ文字 [Sivaramamurti Internet Archive Fig. 128] |

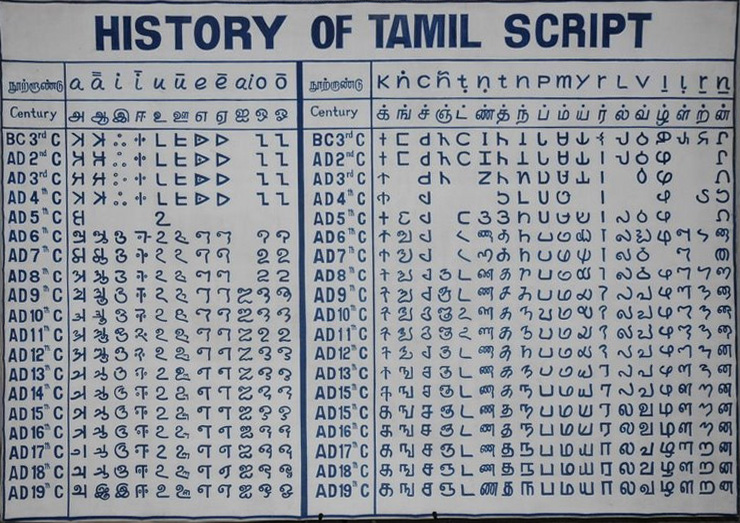

タミル文字 Tamil

タミル・ナードゥ州(Tamil Nadu),スリランカのジャフナ(Jaffna)周辺,マレーシア,シンガポールなど東南アジアの各地,および南アフリカの一部などで話される,ドラヴィダ語族 を代表するタミル語の話者によって用いられている文字。参 照 ![]() タミル文字

タミル文字

|

| タミル文字の変遷 [Karthickbala / CC BY-SA 3.0 / 出典] |

カダンバ文字 Kadamba

現存する最古のカンナダ語碑文がパナワーシ(現在のゴア近くのパナジにあたる)一帯を支配したカダンバ朝によって作られたことから,そこで用いられていた初期のカンナダ文字をとくにカダンバ文字と呼んで区別することがある。この名称の由来となったカダンバ王朝は,西暦 4 世紀中葉,マユールシャルマン(Mayūrśarman,在位)のもとに勃興し,6 世紀にパッラヴァ朝に併合されるまで,北のチャールキヤ朝と対峙しながらデカン西南部を支配した。

カダンバ文字は,おそらく東南アジアに最初に伝播したインド系文字と考えられる。その理由は,紀元 4 世紀頃に成立したことが知られていて,また,ビルマ語最古の言語資料でるミャゼディ碑文(1122 年,この碑文は主として,テルグ・カンナダ文字の系統に属するモン=ビルマ文字で書かれている)でも用いられているピュー文字が,カダンバ文字の系統をひいている可能性が高いからである。ピュー文字の多くは 6~8 世紀に現れるが,ハーヴェイ(G. E. Harvey)は,ヒンドゥー文化の拡大に伴ってゴア近郊で使われていたカンダバ文字が,西暦 300 年頃にピュー人の間に伝えられていたと考えている。[家本太郎*d]

|

| カダンバ文字 [Trini1988 / CC0 1.0 / 出典] |

関連サイト

カンナダ文字 Kannada

|

≪文字をクリックすると筆順が表示される。≫

子音

| ಅ | ಆ | ಇ | ಈ | ಉ | ಊ | ಋ | ಎ | ಏ | ಐ | ಒ | ಓ | ಔ |

| a | ā | i | ī | u | ū | ru | e | ē | ai | o | ō | au |

子音

| ಕ | ಖ | ಗ | ಘ | ಙ | ಚ | ಛ | ಜ | ಝ | ಞ |

| ka | kha | ga | gha | ṅa | ca | cha | ja | jha | ña |

| ಟ | ಠ | ಡ | ಢ | ಣ | ತ | ಥ | ದ | ಧ | ನ |

| ṭa | ṭha | ḍa | ḍha | ṇa | ta | tha | da | dha | na |

| ನ | ಫ | ಬ | ಭ | ಮ | ಯ | ರ | ಲ | ವ | ಶ |

| pa | pha | ba | bha | ma | ya | ra | la | va | śa |

| ಷ | ಸ | ಹ | ಳ | ||||||

| ṣa | sa | ha | ḷa |

マラヤーラム文字 Malayalam

マラヤーラム文字は,南部のケーララ州 (Kerala) の公用語マラヤーラム語を表記するための文字である。マラヤーラム語はタミル語の西域方言から発展し,9~10 世紀頃から固有の言語として現れる。したがって,マラヤーラム文字の成立も古くはなく,同文字の最古の資料である刻文も 10 世紀のものである。参 照![]() マラヤーラム文字

マラヤーラム文字

|

| Malayalam Script [Navaneeth Krishnan / CC BY-SA 4.0 / 出典] |

バダガ文字 Badaga

バダカ語は,タミルナードゥ州ニルギリ丘陵地帯に居住し,ヒンズー女神 Hethai を崇拝するバダガ族によって用いられる言語で,ニルギリ北方のカルナータカ州のカンナダ語と密接な関係がある。従来,バダガ語を表記するためにラテン文字やカンナダ文字が使用されていたが,2012 年,Yogesh Raj Kadasoley によって新しいバダガ文字体系が公式に発表された。なお,2009 年には,Anandhan Raju(バダガ語ネイティブスピーカー)により,タミール文字の字形に基づいたバダガ文字体系が考案されていた。 参 照 Omniglot Badagu alphabet | Skyknowledge A script for Badaga

コダグ(クールグ)文字 Kodagi (Coorge)

|

| クールグ文字 [User:Udelida / Public Domain / 出典] |

関連サイト

- Omniglot Coorgi-Cox

- ScriptSource Kodava

トゥル文字 Tulu

トゥル語は,カルナータカ州南部,およびケーララ(Kerala)州北部,すなわち,北をスワルナ(Svarna)川,南をチャントラギリ(Chandragiri)川,東を西ガーツ(Western Ghats)山脈,そして,西をアラビア海によって画された地域(いわゆる,トゥルナードゥ Tulu Nadu 「トゥル人の地」)において話される。話者の多くは,第2言語として,カンナダ語を使用する。[家本太郎*b]

トゥル文字は,グランタ文字より派生した文字で,前者より同じく派生したマラヤーラム文字とは非常に近い形態を示す。この文字は,カルナータカ州南部で用いられたと考えられている。しかし,1834 年宣教師が渡来し,布教目的のためにカンナダ文字やマラヤーラム文字を用いるに至り,その使用は止んだ。この文字による最古の記録は,1695 年にトゥル語で記された 200 枚のシュロの葉の写本である。[家本太郎*e] |

| トゥル文字手稿 [ Scanned a folio / CC BY-SA 3.0 / 出典] |

関連サイト

Tulu language

Tulu language- Omniglot Tulu (ತುಳು ಬಾಸೆ)

- ScriptSource Tulu

- Unicode Preliminary proposal for encoding the Tulu script in the SMP of the UCS

注

- Diringer, David (1968) The alphabet: a key to the history of mankind. Hutchinson.

- 家本太郎*a (1988)「コダグ語」亀井孝 [ほか] 編著言『言語学大辞典 第1巻 (世界言語編 上 あ~こ)』三省堂.

- 家本太郎*b (1988)「トゥル語」亀井孝 [ほか] 編著言『言語学大辞典 第2巻 (世界言語編 中 さ~に)』三省堂.

- 家本太郎*c (1992)「ブラフーイー語」亀井孝 [ほか] 編著言『言語学大辞典 第3巻 (世界言語編 下-1 ぬ~ほ)』三省堂.

- 家本太郎*d (2001)「カダンバ文字」河野六郎 [ほか] 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂.

- 家本太郎*e (2001)「トゥル文字」河野六郎 [ほか] 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂.

- 徳永宗雄 (1988)「ドラヴィダ語族」亀井孝 [ほか] 編著言『言語学大辞典 第2巻 (世界言語編 中 さ~に)』三省堂.

- 奈良毅 (1981)「インド亜大陸の諸言語」『講座言語 第6巻』大修館書店.

- 松田伊作 (2001)「ヴァッテルットゥ文字」河野六郎 [ほか] 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂.

関連リンク・参考文献

ドラヴィダ語族 | ドラヴィダ人 | Dravidian language

ドラヴィダ語族 | ドラヴィダ人 | Dravidian language- Digital Dictionaries of South Asia T. Burrow and M. B. Emeneau A dravidian etymological dictionary

- Grierson, G. A. (compiled and edited) (1967) Muṇḍā and Dravidian languages. Linguistic survey of India; Vol. 4: Muṇḍā and Dravidian Languages (Delhi: M. Banarsidass)

- Sivaramamurti, C.. (1966) Indian epigraphy and South Indian scripts. Internet Archive

- 辛島昇 編 (1994)『ドラヴィダの世界』東京大学出版会. 児玉望「ドラヴィダ語の発見」,家本太郎「インド言語圏論―ドラヴィダ言語学の立場から」,山田桂子「言語は民族を統合できるか―アーンドラ地方の民族主義」

- 辛島昇 (2001)「インドの文字」河野六郎 [ほか] 編著『言語学大辞典 別巻 (世界文字辞典)』三省堂.

- -- (1989)「あふれる言語と民族」『インド入門』東京大学出版会. 多言語の問題と共に,今一つ考えなければならないのは方言の問題である。… … インドの場合とくに問題となるのは,カーストの別に基づく社会的方言(カースト方言)の存在である。つまり,ある一つの言語の内部に,カーストのような社会集団(コミュニティ)ごとに異なった方言が成立していて,それが異言語あるいは地域的方言の間に見られると同様に,コミュニケーションを阻害したり,社会的な軋轢を拡大したりしている。タミル語の場合など,その人間が家族と話しているのを聞けばたちどころにそのカーストが判明するほどである。(178ページ)